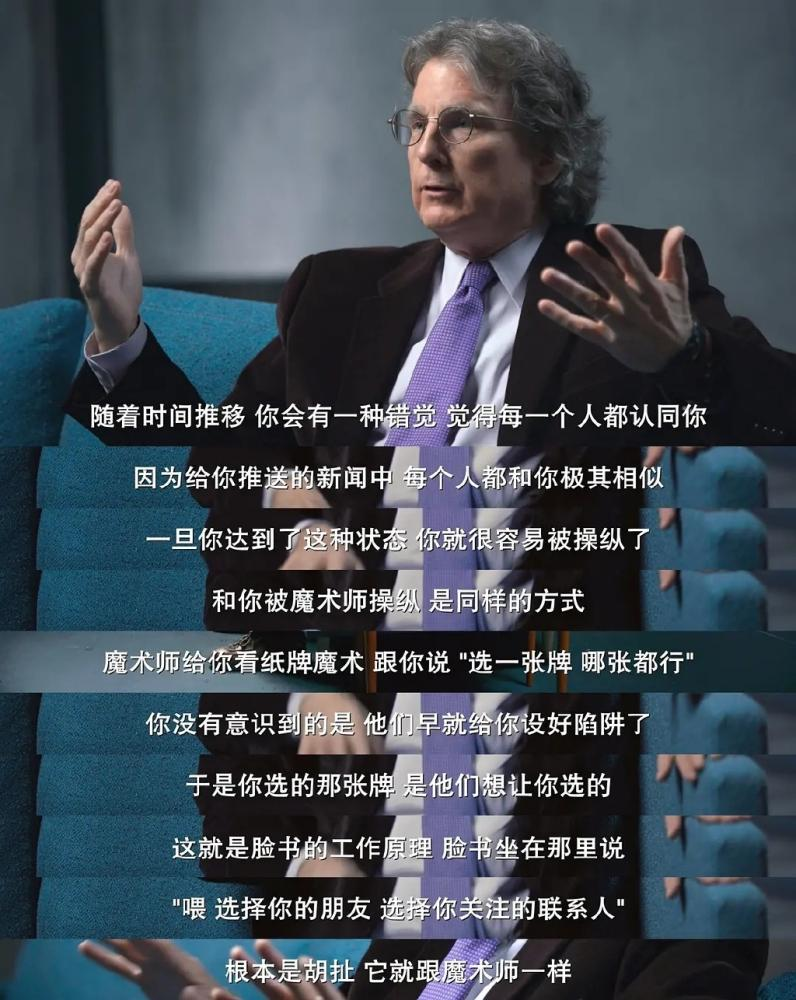

当你不停的收到同一类推送:是你选择了这些内容,还是平台给你推荐了这些内容?

导语:去年,某社会调查中心曾对1502名受访者进行了问卷调查,结果显示,62.2%的受访者直言,“大数据+算法”的精准推送方式,使信息渠道越来越窄、信息越来越同质化,让自己陷入了“信息茧房”。

按照这个比例,一大半的中国人,也就是至少8亿网民认为自己活在大数据和算法构建的茧房中。

事实上,就像网络上对于“资本和技术的滥用”的指摘一样,信息茧房也承担了太多它这个年龄不该有的骂名。

例如,在上述问卷调查中,受访者是这样说的:

一位传媒职场员工说,“我有一个朋友,她就被‘20岁初抗老’这样的话题裹挟,每天为自己的皮肤焦虑。”一位00后发现自己在搜索“森林徒步”、“跳舞”相关视频,在之后一段时间里就会被此类信息包围。

另一位宝妈表示自己的闲暇时间全部被娱乐化的内容填满,“我喜欢看娱乐消息,如果刷视频时刷到一定会看完。很快,平台给我推送的几乎全都是这类视频。”

此外,她还表示,在算法推荐的情况下,接受到的信息是不全面的,自己有段时间被“儿童医院”爆满的短视频包围,一度十分焦虑,都不敢带孩子出门了。

一个值得思考的问题是:是你选择了这些内容,还是平台给你推荐了这些内容?

今天我们就这个话题和您一起来讨论,在此之前先来关注一组全球商业科技动态

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

花旗:银行业被人工智能取代的岗位数量将超过其他任何行业

在我们往期的节目中,有很多应届毕业生担心未来的就业形势,而人工智能取代人工岗位的威胁近期已经波及到银行业,花旗表示,银行业被人工智能取代的工作岗位可能比其他任何行业都多,因为这项技术势将颠覆消费金融并提高员工的工作效率。该行6月19日在一份新报告中表示,整个银行业约有54%的工作岗位有较高的自动化潜力, 另外有12%的岗位可能因为人工智能技术而得到增强。(财联社)

正在收听节目的你,近期买理财了吗?不论是余额宝还是理财通,是不是都会在首页显示近一年的业绩?

近期,有关国内证券私募机构定期业绩数据持续“淡出视野”的情况,在私募圈引发关注。5月以来,多家机构逐步减少了国内私募机构的净值数据、业绩数据定期发布(相关数据更新频率一般为周度或月度)。6月以来,券商机构的相关私募数据已难觅踪影。据不完全监测,截至本周(6月27日至21日当周),除极少数自媒体还能搜索到部分头部、腰部量化私募的业绩数据外,以往券商、第三方定期发布的私募数据基本已全部暂停。(中证网)

Manner回应店员泼员工咖啡粉

据报道,6月17日网红咖啡品牌Manner一门店内,疑顾客与店员产生争执,顾客称要投诉该店员,随后店员情绪失控,直接将咖啡粉泼向顾客并大喊“你投诉呀”。20日品牌方工作人员回应:总部昨晚才知道这件事,一定会严肃处理。涉事的女孩现已被辞退,目前正在和团队联系中。(界面新闻)

韩国麦当劳宣布暂停销售炸薯条

6月20日,韩国麦当劳在官网发布公告称,“由于供应链出现意外问题,导致我们暂时无法提供炸薯条。给各位顾客带来不便深感抱歉,我们将尽最大努力尽快恢复销售。”麦当劳公司韩国分公司表示,由于担心制作薯条的原料冷冻土豆不合格,因此该公司被迫停止销售炸薯条。但其并未透露具体细节,包括何时恢复炸薯条销售。

据央视新闻2021年10月11日报道,韩国几乎所有的麦当劳门店以及其他多家快餐连锁品牌的部分门店内,人气产品薯条处于长期断货或短缺的状态。这是由于韩国快餐店使用的冷冻薯条大多从美国进口,但由于全球海上物流运力紧张,加上集装箱短缺、港口人力不足等,导致冷冻薯条供应链中断。2022年,韩国麦当劳第二次宣布暂停销售薯条。(红星新闻)

英伟达成为全球市值最高上市公司

美东时间6月18日,英伟达市值达到3.34万亿美元,一举超越了长期占据市值榜首的微软。此前,英伟达在本月早些时候首次突破3万亿美元市值,并成功超越了苹果。

英伟达自2022年底以来股价增长了九倍以上,今年截至6月17日收盘,股价已飙升164.5%。这一增长得益于其在AI芯片市场的主导地位,特别是在数据中心使用的AI芯片市场,英伟达占据了约80%的份额。随着OpenAI、微软、Alphabet、亚马逊、Meta等公司对处理器的大量需求,英伟达的业务迅速增长。

英伟达最新得到的华尔街最高目标价为200美元,较6月17日收盘还有超50%的上涨空间,最乐观分析师预计其估值未来一年内接近5万亿美元。(华尔街见闻)

苹果AI正寻求与中国本土企业合作,已与百度、阿里、百川等接触

据知情人士透露,苹果已与中国多家开发人工智能模型的公司进行了谈判,其中包括搜索引擎公司百度、电商巨头阿里巴巴集团以及初创公司百川智能等。知情人士表示,苹果今年早些时候曾考虑将一种外国大语言模型引入其在中国市场的设备中,但尚未取得实质性进展。这一经历促使苹果加快了与中国本土合作伙伴的谈判进程。苹果表示,在今年第一季度,其大中华区的营收占全球总收入的18%。然而,其在中国市场的地位正受到本土公司的挑战。因此在中国苹果需要找到合适的本土合作伙伴,以便更好地适应市场环境和消费者需求。(腾讯科技、快科技)

西北工业大学:发布eVTOL最新成果,系中国首个完成样机飞行试验的全倾转旋翼eVTOL飞行器

从先进技术成果西部转化中心获悉,西北工业大学发布eVTOL电动垂直起降飞行器最新成果。该飞行器可垂直起降,无需机场跑道。安全性极高,在部分旋翼失效情况下依旧可以安全飞行。运行噪音极低,起隆噪声低于城市背景噪声,远低于直升机噪声。首创三翼面六旋翼全倾转旋翼气动布局,飞行效率高更省能。是中国首个完成样机飞行试验的全倾转旋翼eVTOL飞行器。(证券时报)

开篇是我们介绍到不少的朋友发现自己接到的推送总是同一类,不难看出,部分人将平台内容推荐规则总结为“信息茧房”的诱因,并将抗老、带孩子、沉迷娱乐信息的问题一致甩锅于陷入算法制造的围城之中。

事实上,产生这样观感的原因是十分多元的。容貌焦虑、流行趋势的变化、大众传播中产生的信息偏差等,都在影响着人们对信息的获取和理解。

其中,个人的选择的影响因子显然大于作为工具的算法,只要稍微理性思考,就可以打破这种桎梏。但大家更愿意将互联网上的焦虑,怪罪在“信息茧房”头上。

这些无处安放的焦虑,也开始被网络营销号所利用。

可以在网络上轻松找到一批打着“提升思维”、“人性智慧”、“自我提升”的大师们,利用人们对“信息茧房”的恐惧,做着所谓的知识干货分享。

假如你真的被这些内容所吸引,除了徒增焦虑外,并不会得到生活的答案。试图通过零碎的鸡汤知识改变生活方式,本就是一种一厢情愿。

同样,在互联网上时常出现泾渭分明的舆论场,小到性别议题、金钱观念,大到俄乌战争、巴以冲突,大众被分割成不同的意见阵地。一个即将步入婚姻的女孩子,可能会在网上刷到更多渣男故事,而一个中年人可能对华为、新能源车、芯片和国际局势更感兴趣。

在过去一段时间发生的“秀才事件”、“胖猫事件”、“农夫山泉事件”中,经常出现不同人群守着不同的“观点茧房”情况发生。

截至2020年2月6日,中国学者已在CNKI文献库中发表584篇以“信息茧房”为主题的文章。并且,在相关的中文研究中,多数将算法推荐与“信息茧房”紧密关联起来。

而这个西方舶来的传播学概念似乎不怎么受原住地学者的关注 ,在同时段内,Web of Science数据库中发表的以“information cocoons”(“信息茧房”)为主题的文献只有1篇。

2006年,互联网方兴未艾的时代,美国法学教授凯斯·桑斯坦在《信息乌托邦》一书中提出了“信息茧房”(Information Cocoon英 [kəˈkuːn] )的假说。他表达了一份担忧:当个体只关注自我选择的或者取悦自身的信息,从而减少对其他内容的获取接触,长久以来就会作茧自缚,困在自我编织的狭隘领域中,看不到世界的真实全貌。

桑斯坦不会想到,在互联网经过十几年的发展之后,这一如科幻作品里的“缸中之脑”的预言式假说,在中文互联网引起如此多的讨论。

事实上,造成“信息茧房”中热西冷局面的根本原因在于,“信息茧房”只是一种担忧,并未被证实存在。

清华大学新闻与传播学院教授陈昌凤表示,桑斯坦的“信息茧房”其实是个比喻,并且是在西方特殊的政治语境下提出的。但是该问题却引起了政治学、传播学、法学、计算机科学和心理学等各个学科的广泛关注。“信息茧房”直接被当成一个已然的负面存在,在这里正受到各方面的批判。

和陈昌凤持相同观点的还有北京师范大学新闻传播学院的喻国明教授,他们都认为“信息茧房”已经被泛化到过多的领域,存在被误解和滥用的情况。

其实,“信息茧房”本身是否存在就是个问题。

从美国到西班牙、荷兰等欧洲国家,都有研究成果证明“信息茧房”目前并不存在。阿姆斯特丹大学6位法学和信息科学的学者也通过实证研究得出结论:目前几乎没有经验证据可以证明对“信息茧房”的担忧。

在世纪之初,互联网的发展势如破竹,与传统媒介电视、广播、报纸的互为补充。其势头之猛,已经让原本的传播理论和从业者应接不暇。如果从当时的环境看,桑斯坦的担忧并非没有道理。但时至今日,几何增长的信息量和天翻地覆的技术变化,“信息茧房”似乎也变成了一种杞人忧天。

2018年,一篇发表于学术期刊的论文写到:总体而言,人们对于“信息茧房”的担忧被夸大了。

“信息茧房”最脱离实际的地方在于,它假设了一类实验室条件式的纯粹信息环境,但每个活生生的人其实存在于更多元、更复杂的信息环境中。

线上,新闻、视频、各大传媒平台的推荐各有不同;线下,工作生活与人际社交,会更具实感地迭新一个人的综合认识。现实十分复杂,人处于各种各样的需求,可以获取的内容远比想象中要多,茧房很难织就。

过去二十年,人们从网络上接受信息的方式从“信息差阶段”变成了“主动选择阶段”,信息的主要来源是“门户网站”和“订阅号”。事实上,无论是选择自己喜欢的门户网站,还是订阅符合自己兴趣的KOL,都呈现一种“信息偏食”的现象。人们自始至终不会为不喜欢的或意见相悖的内容耗费时间。

从这个角度看,算法推荐的产品逻辑一定程度上在避免这样的“信息偏食”。

在推送用户喜欢的内容之外,算法还会适当地在此基础上扩展,帮助用户“尝鲜”。算法平台只有不断为用户带来他们自己都还不知道会感兴趣的新鲜内容,才能保证用户的长期使用。推送新内容、探索和扩展用户的兴趣边界、提高用户留存,一直都是推荐算法的重要目的。正在收听这期节目的您,能说说您说怎么收到这期节目推送的吗?

我们是否生活在一个巨大的信息穹顶之下,极少有机会收到认知以外的世界信息?欢迎留言讨论。

空空如也