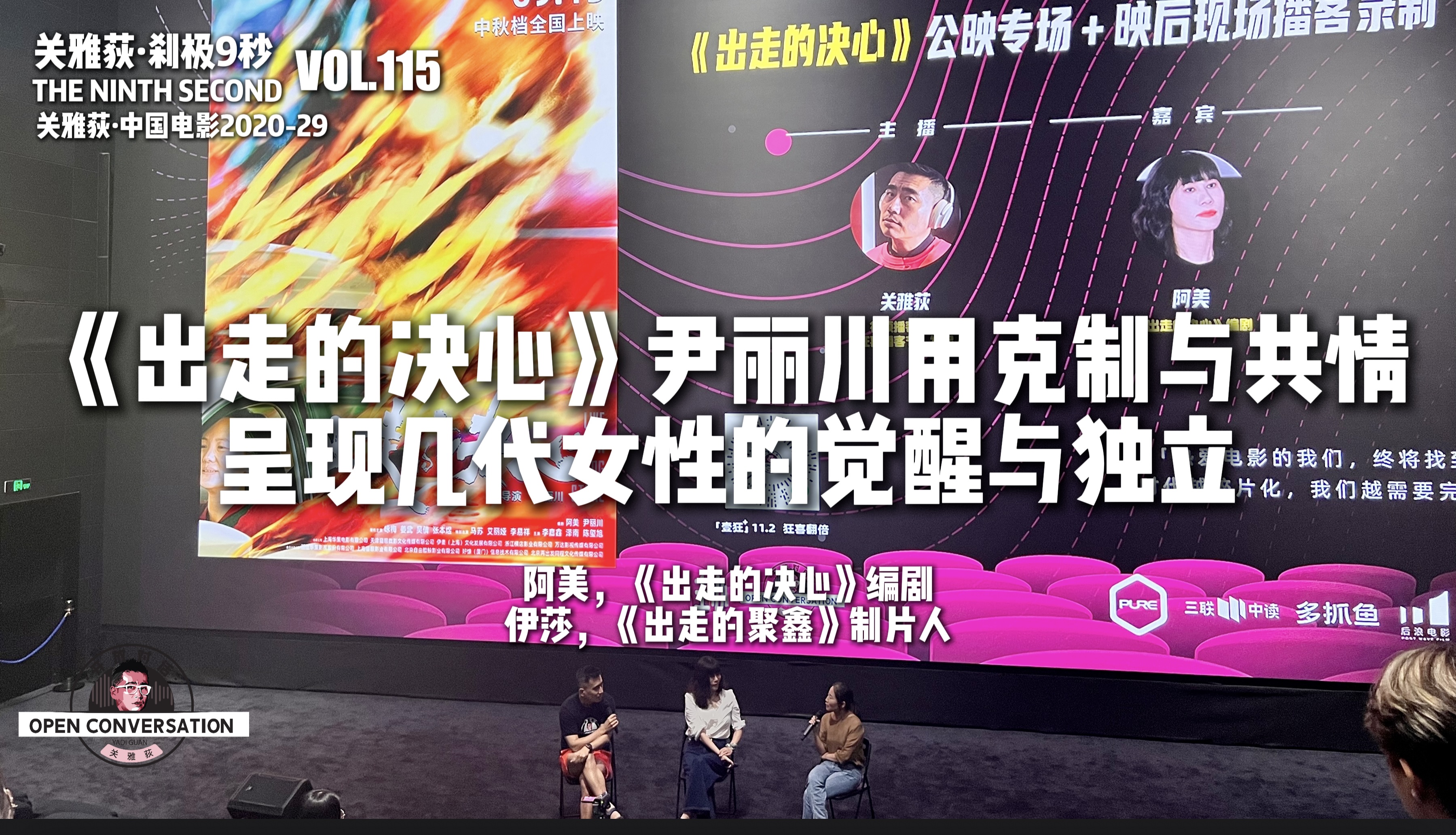

本期嘉宾:

阿美,《出走的决心》编剧

伊莎,《出走的决心》制片人

本期主要内容:

关于这部电影的创作缘起,制片人伊莎回忆,项目源于2020年11月的一个深夜,她在微博上看到了关于苏敏阿姨的报道,立即萌生了将这个故事搬上银幕的想法。这个灵感迅速得到了团队的支持,最终发展成为这部引起广泛共鸣的电影。编剧阿美则分享了创作过程中的挑战和思考,特别是如何在有限的篇幅内展现主角李红丰富的人生经历。

关雅荻指出电影在处理情感时的克制是其获得高分的关键因素之一,导演尹丽川和创作团队有意识地避免了过于煽情或戏剧化的场景,而是通过细腻的观察和真实的生活细节来传递情感。这种克制不仅体现了创作团队的成熟,也使得电影能够更深入地触动观众的心弦。正如阿美所说,她们并没有刻意制造"哭点",但电影却唤起了许多观众内心深处被忽视的痛苦和委屈。

在讨论电影如何呈现几代女性的觉醒与独立时,嘉宾们深入探讨了电影中的角色塑造。阿美强调,她们希望通过李红的故事,展现中国女性在家庭和社会中所承担的多重角色,以及在这些角色之间寻求平衡的挣扎。电影不仅关注了李红作为妻子和母亲的责任,更重要的是展现了她作为一个独立个体的觉醒过程。同时,电影也通过李红的母亲和女儿的角色,呈现了三代女性在面对家庭和社会压力时的不同态度和选择,反映了中国社会的变迁和女性意识的逐步觉醒。

关雅荻认为电影中李红母亲的角色虽然戏份不多,但却起到了关键的作用。她代表了完全被传统性别意识规训的一代女性,默认并认同了既有的社会秩序。这种对比更加凸显了李红的觉醒和反抗的意义。而李红的女儿则代表了新一代女性,她们虽然在观念上更加开放和独立,但在面对现实问题时仍然难免陷入传统的思维模式。

节目中还讨论了电影引发的跨越代际的共鸣。现场观众的反馈显示,这部电影不仅引起了中年女性的共鸣,也让年轻一代的观众对母亲一代的经历有了新的认识。一位刚成为母亲的观众分享了她对电影中新手母亲描述的感触,而另一位观众则提到了电影如何让她重新思考自己与母亲的关系。这种跨越代际的影响力,正是电影最宝贵的成就之一。

在谈到电影的创作过程时,阿美和伊莎强调了女性视角在塑造这个故事中的重要性。她们提到,虽然创作团队中也有男性成员参与,但主要的创作决策都来自女性创作者。这种女性视角不仅体现在对李红角色的刻画上,也反映在对其他角色,特别是男性角色的塑造上。尽管有人质疑电影对男性角色的描绘是否公平,但创作团队坚持,这种描绘是基于女性经历和视角的真实反映。

几位又聊到了片名《出走的决心》的决策过程,这个片名不仅概括了电影的核心主题,也引发了关于女性自主和独立的讨论。正如阿美所说,这个故事讲述的是一个女性如何打破困境,重新开始人生的过程。"出走"不仅仅是物理上的离开,更是一种精神上的觉醒和独立。

观众互动有,有观众还将电影主角李红的故事与易卜生的《玩偶之家》中的娜拉进行了比较,探讨了在当代中国语境下"出走"的意义。阿美强调,李红的故事展现了当代中国女性在家庭和社会中所面临的多重角色和压力,以及她们在寻求自我实现过程中的挣扎和勇气。这种现代版的"娜拉出走"引发了观众对女性独立、家庭关系和社会变迁的深入思考。

节目的最后,关雅荻希望更多的男性观众能够观看这部电影,即使可能会感到某种程度的不适或被冒犯,因为这种感受可能正是理解和改变的开始。这反映了创作团队希望通过这部电影不仅唤起女性的自我意识,也能促进整个社会对女性议题的关注和讨论。

总的来说,这期播客节目通过深入探讨《出走的决心》,不仅展现了导演尹丽川如何用克制的手法和深刻的共情呈现几代中国女性的觉醒与独立,也引发了关于中国女性地位、家庭关系和社会变迁的广泛讨论。电影以其独特的女性视角、克制而有力的叙事方式,以及对当代社会问题的深刻洞察,成功唤起了跨越性别和年龄的广泛共鸣。它不仅是一部艺术作品,更成为了一面镜子,反映了当代中国社会的变迁和女性意识的觉醒。

时间轴:

00:00 - 节目开场和嘉宾介绍

05:42 - 讨论电影《出走的决心》的创作过程和女性视角的重要性

16:28 - 探讨电影中的角色塑造,特别是男性角色的争议

22:26 - 分析电影的克制叙事风格及其情感表达

30:57 - 电影片名的演变过程及其含义

46:22 - 观众反馈:电影引发的跨代际共鸣

01:07:38 - 探讨电影对当代中国女性的启示

01:14:33 - 现场观众分享及互动

01:26:06 - 呼吁更多男性观众观看电影的重要性

01:29:43 - 总结电影的社会影响和艺术价值

�

————————————————————

「狂+」观影会2024 活动通知:

9.22下午,上海,《里斯本丸沉没》,SFC永华店

嘉宾:梵一如+沙青青

9.22晚上,上海,《出走的决心》,SFC永华店

嘉宾:小畅+付宇

扫码报名,欢迎加入️️️

————————————————————

第二届「狂喜播客节」,简称:「一狂+」

计划于2024年11月2日,在上海·西岸,一家独栋多厅影院举办进行

第一批参与主播/嘉宾名单如下,欢迎扫码抢票报名

————————————————————

关于【开放对话】

【开放对话】是由电影人、户外极限运动爱好者关雅荻发起的一档长对话视频播客,希望能在这里聚集更多“真诚睿智、活出勇气、向死而生”的对话,因为「时代越碎片化,我们越需要完整的灵魂」。

介绍几个新专辑:

【关雅荻】:单口日更播客专辑

【关雅荻·刹极9秒】:所有单集付费内容的合辑

【关雅荻·吾爱西尼马】:所有影视内容评论和我的个人感想都在这里

【思维共生】Cognitive Synergy:没那么严肃的不同世代、年龄、背景、专业的对话

【关雅荻对话《封神第一部》】:电影《封神第一部》幕后主创系列对话(付费专辑)

目前【开放对话】有下面几个子栏目:

【开放对话】:不归入任何子栏目的开放对话

【吾爱西尼马】:资深电影人对话、精品影视剧评论

【未来的未来】:关于未来生活的各行各业的想象

【刹极9秒】:进入户外极限运动、耐力运动的世界

【她跟我说】:倾听女性朋友讲述自己的故事

【不走空】:友台联动,做客其他播客的串台节目

【雅荻学堂】:知识传播类、大学授课、讲座分享实录

【水象映话】:主播都是水象星座的一档闲谈节目

【播客夯带福】:在这里只聊关于播客Podcast话题的内容

【采访播客】:与媒体朋友对话、接受采访的对话内容

【陪你看电影】:热门、话题电影全长伴随式评论音轨播客

订阅收看/收听:

微博、B站、视频号、小红书、知乎、西瓜视频、抖音、快手

喜马拉雅、小宇宙、苹果Podcast、网易云音乐、QQ音乐

商务合作找到我:

全网社交媒体请搜索「关雅荻」给我发私信

或者邮箱:[email protected]

或者微信:kaifangduihua(有事请直接留言)

「生活就是一场冒险」

空空如也