时长:

38分钟

播放:

162

发布:

1年前

主播...

简介...

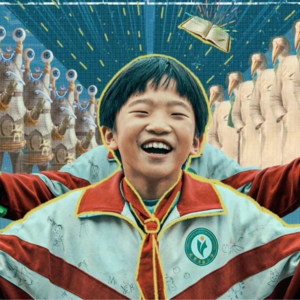

本期节目我和我的爱人一起聊了聊我们最近看的一部非常喜欢的电影:《朱同在三年级失去了超能力》。我从心理咨询师的视角分享了许多后现代哲学观的内容,比如有时个体的所谓问题是被系统所建构的,系统是如何病理化和污名化一个人的特殊性,系统的压迫如何影响一个人看待自己,我们如何应对系统压迫带来的情绪痛苦等等。我的爱人则从一个非常感性的视角去体会这部电影,他被一个生命本身的热情和能量所感动,他也从朱同身上找到了许多消失已久的特质。

这种系统性问题往往会让人感到沉重和无力,但作为普通个体,我们仍然可以根据自身的能力和资源,对系统性问题做一点点扰动。比如我们录了这期播客,希望能给更多人新的启发。

本期shownotes:

3:34 大人拍儿童电影,最怕的是自以为是

5:50 大部分孩子都体会过的感觉:没考好,不敢找家长签字,干脆把卷子丢了

9:25 所有人都希望拥有的超能力:被老师当着全班面责骂的时候,让外星人把老师带走

10:27 朱同并非是问题小孩,只是他的特质没有被主流评价体系所value

12:30 后现代哲学观:不病理化一个人,不认为一个人是有缺陷的

13:50 「注意力不集中」的问题是谁定义的?

17:08 一个没有得到过肯定和鼓励的小孩,很难相信自己和其他小孩只是左右之分

17:53 哪怕是大大咧咧,格格不入的朱同,也很想得到主流评价体系的认可

20:56 逃避有用就不可耻,看到问题行为的功能性

23:38 两种矛盾感受:好希望能生个朱同,又好怕无法保护好朱同

27:22 小孩的时候不被允许搞特殊,长大了再花钱去找回自己

29:38 哪个小孩看到塔,没想过是火箭呢

33:51 除了指责系统,作为个体还能做什么?

35:30 对任何一个少数群体,都多一些慈悲和好奇,少一些贴标签和下定义

36:45 当评价体系很窄,受害的是绝大部分人

-------------------------------------

我是一名成长中的心理咨询师,也是一个热爱表达的内容创作者。

这两个身份看似有些矛盾:前者更多的时候在倾听、在关注他人,而后者更多的时候在表达、在彰显自我;但其实每个人都需要处理这两种关系:和他人、和自己。

简单粗暴地说,处理好这两种关系,我们可以拥有90%的生活满意度。但很可惜,因为大大小小的未经处理的创伤,我们和【关系】的关系总是有很多障碍。

关系-需求-情绪,三者总是一荣俱荣,一损俱损。但在一个效率至上的功绩主义社会,很少有一个空间去承载和关注我们的感受。那么「词不达意」便是一个树洞,所有说不清楚的,都可以在这里试着去感受、去体验、去表达。

这里是【个人感受】的长久庇护所,No Judging.

这种系统性问题往往会让人感到沉重和无力,但作为普通个体,我们仍然可以根据自身的能力和资源,对系统性问题做一点点扰动。比如我们录了这期播客,希望能给更多人新的启发。

本期shownotes:

3:34 大人拍儿童电影,最怕的是自以为是

5:50 大部分孩子都体会过的感觉:没考好,不敢找家长签字,干脆把卷子丢了

9:25 所有人都希望拥有的超能力:被老师当着全班面责骂的时候,让外星人把老师带走

10:27 朱同并非是问题小孩,只是他的特质没有被主流评价体系所value

12:30 后现代哲学观:不病理化一个人,不认为一个人是有缺陷的

13:50 「注意力不集中」的问题是谁定义的?

17:08 一个没有得到过肯定和鼓励的小孩,很难相信自己和其他小孩只是左右之分

17:53 哪怕是大大咧咧,格格不入的朱同,也很想得到主流评价体系的认可

20:56 逃避有用就不可耻,看到问题行为的功能性

23:38 两种矛盾感受:好希望能生个朱同,又好怕无法保护好朱同

27:22 小孩的时候不被允许搞特殊,长大了再花钱去找回自己

29:38 哪个小孩看到塔,没想过是火箭呢

33:51 除了指责系统,作为个体还能做什么?

35:30 对任何一个少数群体,都多一些慈悲和好奇,少一些贴标签和下定义

36:45 当评价体系很窄,受害的是绝大部分人

-------------------------------------

我是一名成长中的心理咨询师,也是一个热爱表达的内容创作者。

这两个身份看似有些矛盾:前者更多的时候在倾听、在关注他人,而后者更多的时候在表达、在彰显自我;但其实每个人都需要处理这两种关系:和他人、和自己。

简单粗暴地说,处理好这两种关系,我们可以拥有90%的生活满意度。但很可惜,因为大大小小的未经处理的创伤,我们和【关系】的关系总是有很多障碍。

关系-需求-情绪,三者总是一荣俱荣,一损俱损。但在一个效率至上的功绩主义社会,很少有一个空间去承载和关注我们的感受。那么「词不达意」便是一个树洞,所有说不清楚的,都可以在这里试着去感受、去体验、去表达。

这里是【个人感受】的长久庇护所,No Judging.

评价...

空空如也

小宇宙热门评论...

暂无小宇宙热门评论