当代艺术家徐冰的作品以对文字的建构与解构闻名,其当代性和文化观照已被充分讨论,但却鲜有人探究它们与历史学的渊源。本期节目我们邀请了特约主持、复旦大学文史研究院的姜伊威博士对徐冰进行了一次专访,访谈呈现了徐冰如何在其诸多艺术和视觉实验中,以伪文字、标识、emoji等为媒,试图观照并挑战固化了的历史叙事。

本期话题将涉及:艺术家的自我阐释与作品的解读开放性之间的张力,徐冰对艺术家、艺术史和当代艺术的思考,对自己著名作品(如《天书》《地书》《蜻蜓之眼》等)创作动机与思路的解读,以及这背后对历史和当代文明的反思。本篇谈话的文字整理稿发表于《信睿周报》第73期。

——本期特约主持——

姜伊威 复旦大学文史研究院

——本期嘉宾——

徐冰 独立艺术家

——本期节目您将听到——

2:30 艺术家对作品的自我阐释会剥夺观众的解读空间吗?

6:08 观念先行,还是作品先行?

10:45 艺术史中存在着很多误解

18:31 “尘归尘,土归土”是经常被遗忘的人类核心知识

22:28 《蜻蜓之眼》、历史景观与历史叙述

25:33 艺术家的创作会受到所处文化语境的限制

27:30 当代艺术的“欧美化”与“国际化”

35:06 图像语言的含混性蕴含了更丰富细腻的内容

——本期节目提到人物、作品——

德里达:法国哲学家,西方解构主义代表人物

达达主义:20世纪初在欧洲产生的一种文艺流派,主要特征包括追求清醒的非理性状态,拒绝约定俗成的艺术标准,追求幻灭感、偶然和随兴而做等等

加德纳艺术史:Gardner's art through the ages

《铁袈裟:艺术史中的毁灭与重生》:郑岩,生活·读书·新知三联书店,2022

“走向未来”丛书:由中国四川人民出版社出版印行的一套丛书,涉及社会科学和自然科学的多个方面,包括了外文译作和原创著作。丛书出版时间始于1984年,终于1988年,时间跨度五年,作者集中了20世纪80年代中国最优秀的一批知识分子,代表了当时中国思想最前沿的思考

《世界美术》:中央美术学院主办期刊,创刊于1979年

徐冰作品(按时间顺序,作品图片感谢 @徐冰工作室 提供)

《天书》(1987):徐冰花了整整4年时间,在央美教员的宿舍中“造”出了4000多个“伪汉字”。这些字通过雕版印刷出来,并装帧成线装书,但这些字没有任何表意功能,也完全不可释读。徐冰曾这样评价自己的这件作品:“这是一本在吸引你阅读的同时又拒绝你进入的书,它具有最完备的书的外表,它的完备是因为它什么都没说,就像一个人用了几年的时间严肃、认真地做了一件没有意义的事情,《天书》充满矛盾。”

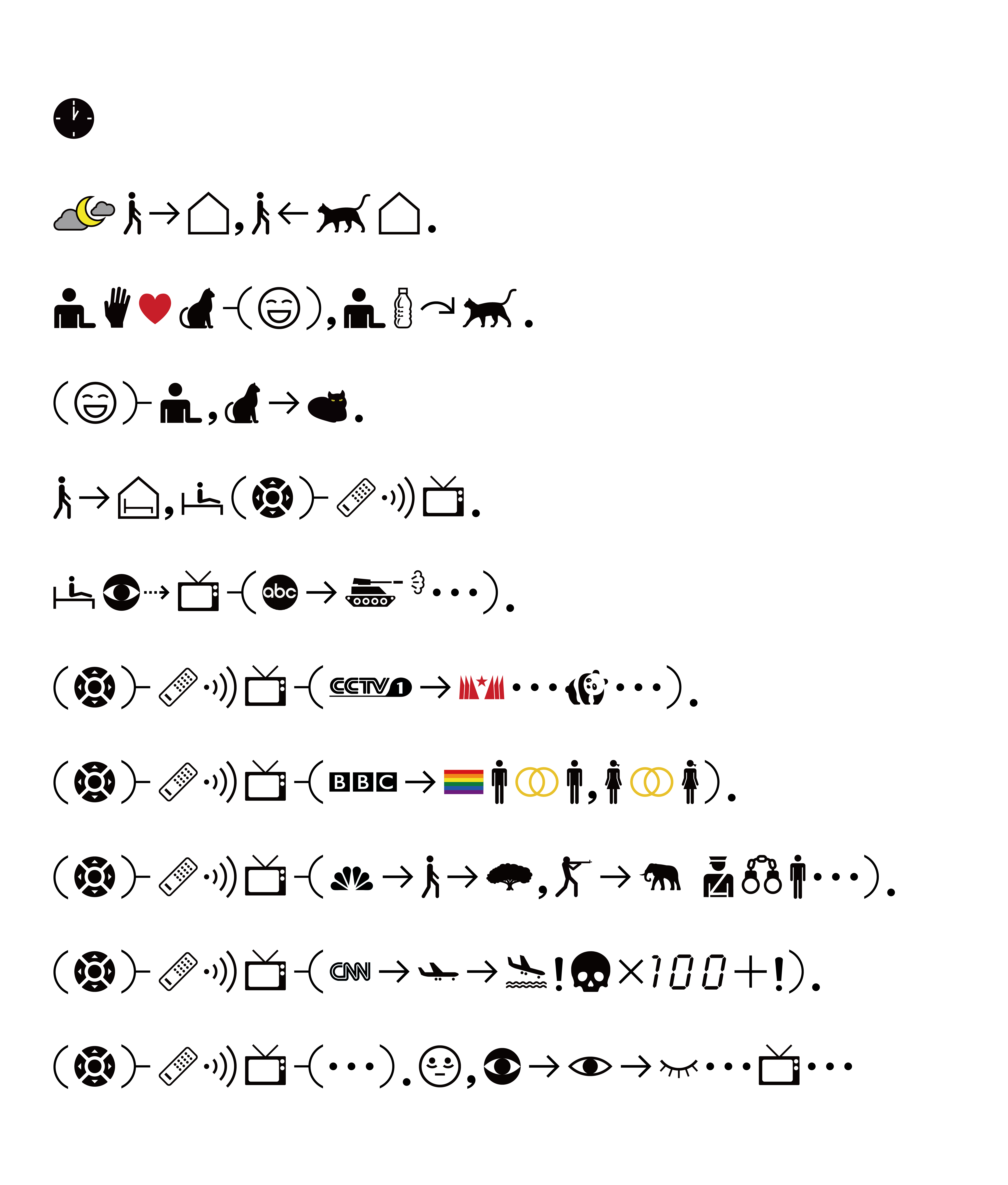

《地书》(2003)是由徐冰收集、整理的上万个图形标识写成的“可读”故事。读者不管是何种文化背景, 只要是被卷入当代生活的人, 就可以读懂这本书。

《背后的故事》(2004)正面看是一幅山水画,背面使用的材料则是随处可见的生活碎片:塑料袋、旧报纸、枯树枝。在光影的反射下,通过徐冰的改造,“废品”变成了一件大师之作。

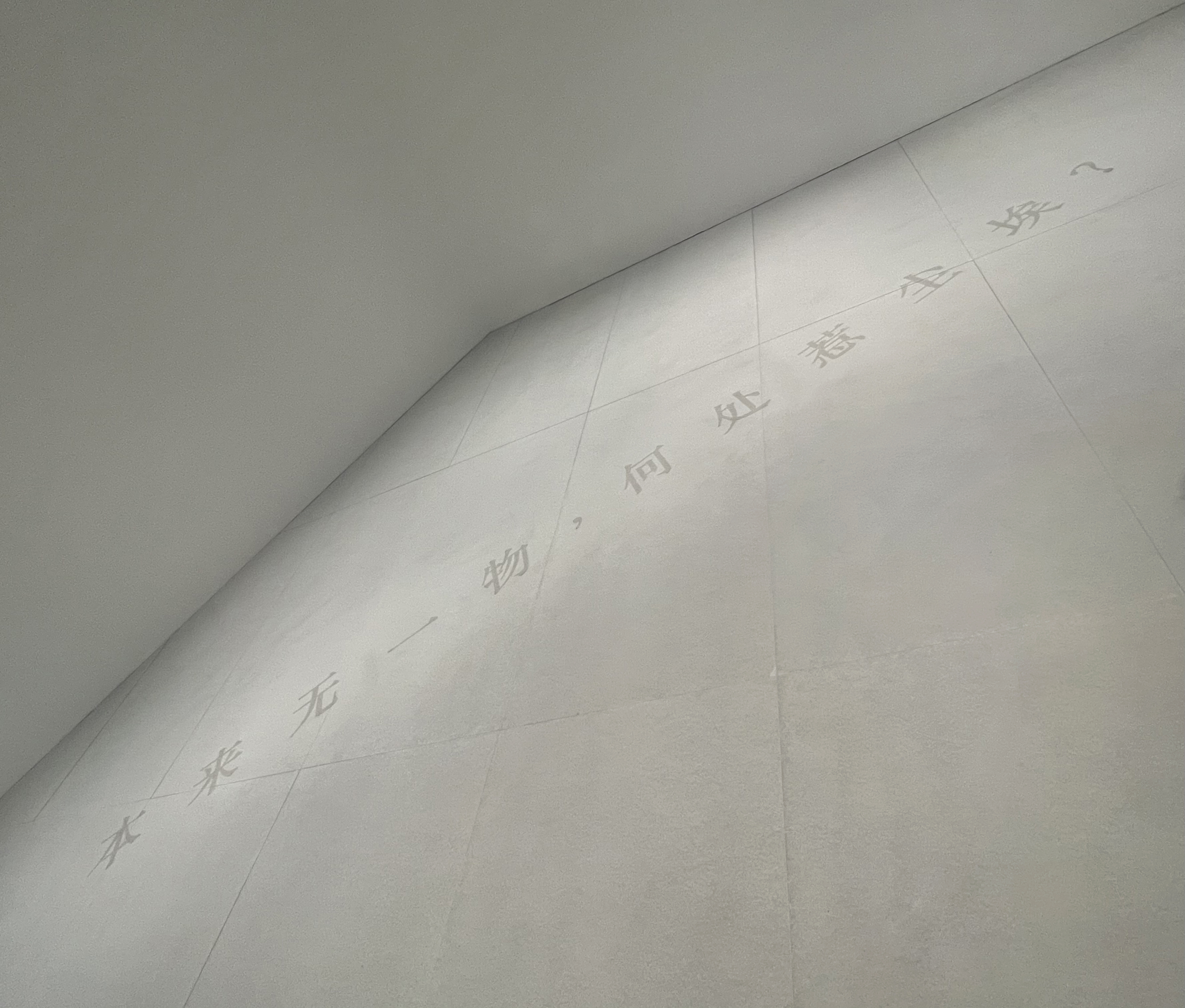

《何处惹尘埃》(2004) 徐冰收集了“双子塔”倒塌后附近的尘土,并将它们处理成极细微的尘埃。在布置好模板后,他将尘土喷撒到空中,使它们沉降地板上,最终呈现出六祖惠能的偈语“本来无一物,何处染尘埃?”

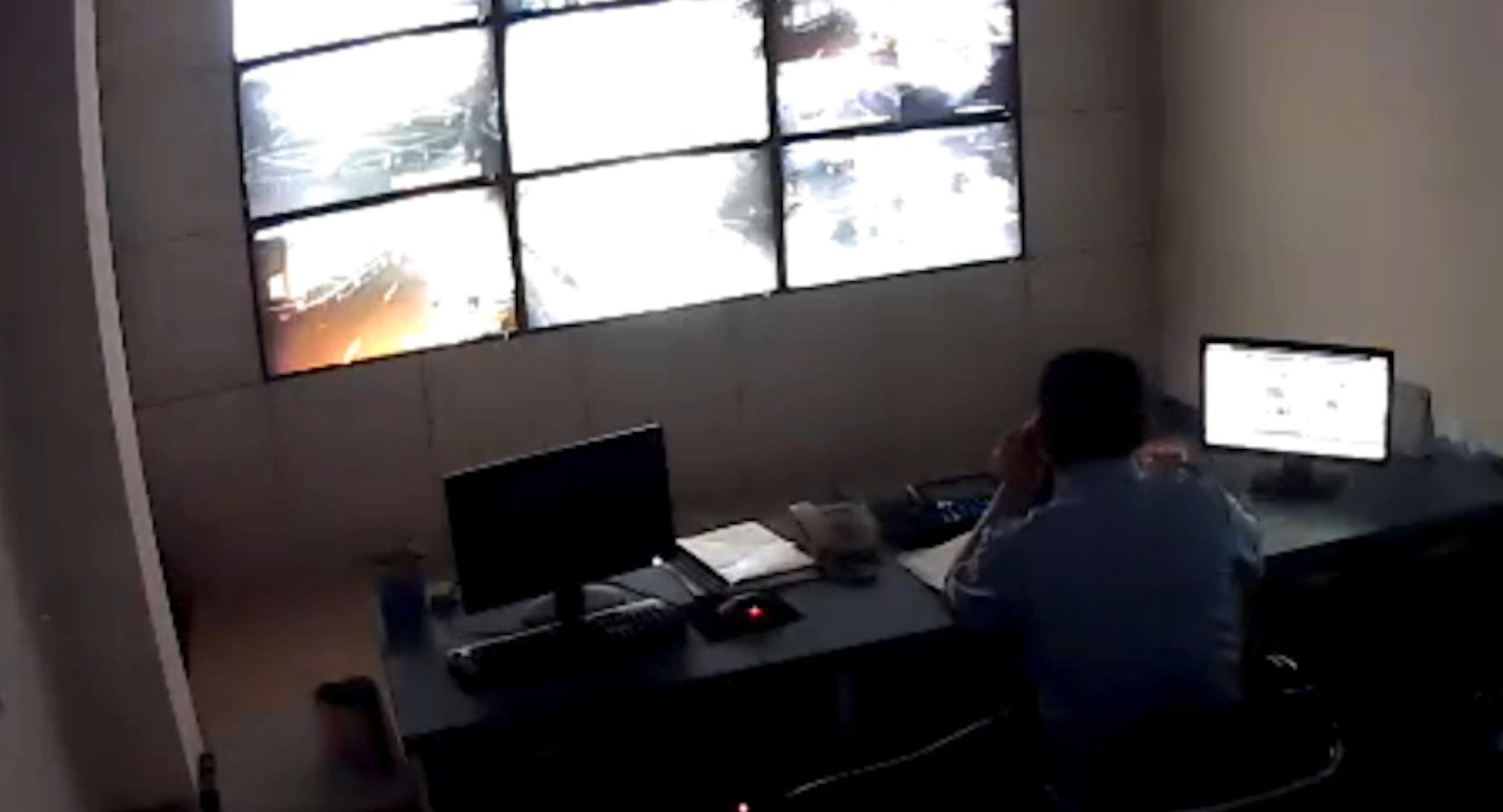

《蜻蜓之眼》(2016)是一部电影作品,徐冰把用监控录像记录下的长达10000小时的监控真实画面剪辑成一部影片。

——关于信睿电台——

这是一档由《信睿周报》团队出品的学者谈话类播客节目。在这里,我们力图打破职业、学科界限,将更多思想资源接入知识图谱,为每个“偶然”进入我们视域的话题、事件或文化产品,提供结构化的思考与历史的景深。

——制作团队——

本期策划:吴了了

后期剪辑:树野

制作:周发发

空空如也