简介...

为什么美国Z世代成为了“焦虑的一代”?为什么不只在美国,更多国家和地区在过去十年时间里都经历了相似的青少年心理危机?

智能手机的普及,社交媒体的风靡,如何导致了青少年的心理危机?

当我们在讨论“大学高三化”“人机大学生”时,真的是因为“这届年轻人不行”么?亦或者说,我们真的可以只是把锅全部甩给“电子奶头乐”么?

在今天,如何才能更像一个“活人”?如何才能从现实世界之中获得力量感?

上述问题来自本周与大家分享的这本书《焦虑的一代:如何养育手机里泡大的孩子》,作者乔纳森·海特,也是《娇惯的心灵》一书的作者。

本期节目你将听到——

05:00 问题一:为什么在美国,Z世代的心理疾病发病率在2010-2015年期间开始大幅度上升?到底是真的心理疾病,还是一种“跟风”,亦或者是“小题大做”?

18:22 问题二:“玩耍式童年”与“手机式童年”,到底有什么不同?为什么说“自由玩耍”对于青少年的社会化至关重要?“失去自由玩耍”这个锅,该不该智能手机背?

36:14 问题三:困在虚拟世界之中,真的有那么可怕么?在焦虑、抑郁发生之前,哪些迹象意味着“我”可能已经被困住了?

42:25 问题四:作为“焦虑的一代”,我们可以做些什么?如果说放下手机只是一个形式,那么我们真正要放下应该是什么?

【本期节目提到的播客和数据】

📌播客

* 《娇惯的心灵》:过度保护如何“毁了”年轻人? | 轻刀快马

* EP30《手机大脑》:放下手机,还我健康和自由 | 纵横四海

* Vol.61 放不下的手机:「成瘾」并非意志薄弱,是它损伤了你的大脑! | 立场不明

* 项飙:不可能有一个你和这世界之间必然的和谐 | 轻刀快马

* EP196 罗新×杨潇×杨大壹:在书与大地间,如何用“漂流”抵抗固态人生? | Talk三联

💡数据

美国政府每年都会进行一项调查,让12-17岁的青少年回答一系列关于服用药物及心理健康的问题。比如,是否经历了一段长时间的“悲伤、空虚或沮丧”情绪?是否有一段时间“对平时喜欢的大多数事物兴致寥寥感到厌倦”?一共有9个问题是关于抑郁症的症状,如果被访者对其中的5个或更多都回答了“是”,那么就认为被访者在“过去一年中极有可能经历了抑郁发作”。

按照这样的一个统计指标,作者说——

大约从 2012年起,抑郁症的自我报告率陡然攀升。从绝对变化来看,女孩自我报告抑郁症的比例增幅远大于男孩,在最新的数据中,已经达到了惊人的将近30%。但如果考虑到两个性别的自我报告抑郁症发生率本来就存在差异,我们考察相对值变化的话,那么两个性别的增幅大致都是150%,也就是说,男孩和女孩的自我患病率都增加到了1.5倍左右。

心理问题集中于Z世代内爆发,同时也波及到了出生较晚的千禧一代。作者给我们看了另外一张图。这张图是统计了不同年龄段的焦虑比例。

被访者按年龄被分为4组,18-25岁一组,26-34岁一组,35-49岁一组,50岁以上一组,问大家:在过去一个月中,是否“高频率”或“持续性”地感到紧张。我们可以清晰地看到,越是年纪轻的年龄组,自2010年以来,自我报告焦虑的比例增幅越大,特别是18-25岁这一组,增幅达到了139%。

第一张图展示了美国近年来急诊收治的非自杀性自我伤害的青少年数据。所谓的非自杀性自我伤害,比如割伤。从这张图上可以看出,从2010年开始,收治率呈显著上升趋势,特别是对于10-14岁青春期的女生,增幅到了188%,将近2倍。

第二张图是自杀率。作者在这里展示了美国10-14岁青少年的自杀率,也就是该年龄组的每10万个孩子中,每年有多少人死于自杀……类似地,在这张关于自杀率的统计图表中,我们同样可以看到,无论是男孩,还是女孩,在美国,10~14岁青少年的自杀率在21世纪的第二个10年中,显著升高。男性增加的绝对值更大,女性增加的相对值更大。

调查显示,在美国,青少年与朋友自由玩耍的时间在21世纪第二个10年开始直线下降。作者在这里给我们展示了另外一张图,是1991-2017年美国八年级、十年级、十二年级学生与朋友的相处情况,“几乎每天”都能与朋友一起在校外玩的学生比例在不断降低。

这张图很有意思。事实上,我们看到,在90年代以及21世纪头10年,无论男孩还是女孩,这根线已经开始呈现下降趋势了,到了21世纪的第二个10年之后,这根线下降得尤其厉害。

这里引出了依恋系统理论。作者画了一个很清晰的图,5个环节,构成了一个循环。

第一步,故事的起点是自由玩耍,是探索。在探索中会产生恐惧和焦虑,这很正常。

第二步,去寻求保护和安抚,这也是一个生理性的反应。

第三步,安全基地。每当危机来临,防御模式便被激活。孩子会匆忙地返回安全基地或号啕大哭。哭是孩子在向安全基地发出求救信号。

第四步,年长、有智慧的人给予我们安全感,鼓励我们继续去探索。这个也很好理解,父母会安抚你,会告诉你没关系的,不用怕,给你保护,给你安全感。通常,一个建立了安全型依恋的儿童能在几秒或几分钟内恢复平静,切换回发现模式,继续他们的学习和发现之旅。这个过程每天可能会发生几十次月可能就是几百次。

于是就有了第五步,走出舒适区,探索新环境。

由此,循环往复。随着年龄的增长,孩子渐渐能够将安全基地的角色内化,自己就能给自己安全感,无须大人在身旁守候。我们在许多哺乳动物群体中间都观察到类似的现象。

📻本期节目(反复)出现的音乐

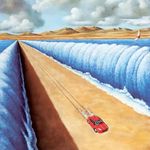

* 真夜中のドア/Stay With Me - 松原美纪

🎉欢迎加入听友群

在各位听友不懈地敦促下,我们终于鼓起勇气开始运营听友群了,欢迎添加小助手(微信号:qingdaokuaima123),即“轻刀快马”全拼+123,加入听友群,和我们一起——

🎙见天地、见众生、见自己

你们的反馈对于我们无比重要,期待与你交流!

智能手机的普及,社交媒体的风靡,如何导致了青少年的心理危机?

当我们在讨论“大学高三化”“人机大学生”时,真的是因为“这届年轻人不行”么?亦或者说,我们真的可以只是把锅全部甩给“电子奶头乐”么?

在今天,如何才能更像一个“活人”?如何才能从现实世界之中获得力量感?

上述问题来自本周与大家分享的这本书《焦虑的一代:如何养育手机里泡大的孩子》,作者乔纳森·海特,也是《娇惯的心灵》一书的作者。

本期节目你将听到——

05:00 问题一:为什么在美国,Z世代的心理疾病发病率在2010-2015年期间开始大幅度上升?到底是真的心理疾病,还是一种“跟风”,亦或者是“小题大做”?

18:22 问题二:“玩耍式童年”与“手机式童年”,到底有什么不同?为什么说“自由玩耍”对于青少年的社会化至关重要?“失去自由玩耍”这个锅,该不该智能手机背?

36:14 问题三:困在虚拟世界之中,真的有那么可怕么?在焦虑、抑郁发生之前,哪些迹象意味着“我”可能已经被困住了?

42:25 问题四:作为“焦虑的一代”,我们可以做些什么?如果说放下手机只是一个形式,那么我们真正要放下应该是什么?

【本期节目提到的播客和数据】

📌播客

* 《娇惯的心灵》:过度保护如何“毁了”年轻人? | 轻刀快马

* EP30《手机大脑》:放下手机,还我健康和自由 | 纵横四海

* Vol.61 放不下的手机:「成瘾」并非意志薄弱,是它损伤了你的大脑! | 立场不明

* 项飙:不可能有一个你和这世界之间必然的和谐 | 轻刀快马

* EP196 罗新×杨潇×杨大壹:在书与大地间,如何用“漂流”抵抗固态人生? | Talk三联

💡数据

美国政府每年都会进行一项调查,让12-17岁的青少年回答一系列关于服用药物及心理健康的问题。比如,是否经历了一段长时间的“悲伤、空虚或沮丧”情绪?是否有一段时间“对平时喜欢的大多数事物兴致寥寥感到厌倦”?一共有9个问题是关于抑郁症的症状,如果被访者对其中的5个或更多都回答了“是”,那么就认为被访者在“过去一年中极有可能经历了抑郁发作”。

按照这样的一个统计指标,作者说——

大约从 2012年起,抑郁症的自我报告率陡然攀升。从绝对变化来看,女孩自我报告抑郁症的比例增幅远大于男孩,在最新的数据中,已经达到了惊人的将近30%。但如果考虑到两个性别的自我报告抑郁症发生率本来就存在差异,我们考察相对值变化的话,那么两个性别的增幅大致都是150%,也就是说,男孩和女孩的自我患病率都增加到了1.5倍左右。

心理问题集中于Z世代内爆发,同时也波及到了出生较晚的千禧一代。作者给我们看了另外一张图。这张图是统计了不同年龄段的焦虑比例。

被访者按年龄被分为4组,18-25岁一组,26-34岁一组,35-49岁一组,50岁以上一组,问大家:在过去一个月中,是否“高频率”或“持续性”地感到紧张。我们可以清晰地看到,越是年纪轻的年龄组,自2010年以来,自我报告焦虑的比例增幅越大,特别是18-25岁这一组,增幅达到了139%。

第一张图展示了美国近年来急诊收治的非自杀性自我伤害的青少年数据。所谓的非自杀性自我伤害,比如割伤。从这张图上可以看出,从2010年开始,收治率呈显著上升趋势,特别是对于10-14岁青春期的女生,增幅到了188%,将近2倍。

第二张图是自杀率。作者在这里展示了美国10-14岁青少年的自杀率,也就是该年龄组的每10万个孩子中,每年有多少人死于自杀……类似地,在这张关于自杀率的统计图表中,我们同样可以看到,无论是男孩,还是女孩,在美国,10~14岁青少年的自杀率在21世纪的第二个10年中,显著升高。男性增加的绝对值更大,女性增加的相对值更大。

调查显示,在美国,青少年与朋友自由玩耍的时间在21世纪第二个10年开始直线下降。作者在这里给我们展示了另外一张图,是1991-2017年美国八年级、十年级、十二年级学生与朋友的相处情况,“几乎每天”都能与朋友一起在校外玩的学生比例在不断降低。

这张图很有意思。事实上,我们看到,在90年代以及21世纪头10年,无论男孩还是女孩,这根线已经开始呈现下降趋势了,到了21世纪的第二个10年之后,这根线下降得尤其厉害。

这里引出了依恋系统理论。作者画了一个很清晰的图,5个环节,构成了一个循环。

第一步,故事的起点是自由玩耍,是探索。在探索中会产生恐惧和焦虑,这很正常。

第二步,去寻求保护和安抚,这也是一个生理性的反应。

第三步,安全基地。每当危机来临,防御模式便被激活。孩子会匆忙地返回安全基地或号啕大哭。哭是孩子在向安全基地发出求救信号。

第四步,年长、有智慧的人给予我们安全感,鼓励我们继续去探索。这个也很好理解,父母会安抚你,会告诉你没关系的,不用怕,给你保护,给你安全感。通常,一个建立了安全型依恋的儿童能在几秒或几分钟内恢复平静,切换回发现模式,继续他们的学习和发现之旅。这个过程每天可能会发生几十次月可能就是几百次。

于是就有了第五步,走出舒适区,探索新环境。

由此,循环往复。随着年龄的增长,孩子渐渐能够将安全基地的角色内化,自己就能给自己安全感,无须大人在身旁守候。我们在许多哺乳动物群体中间都观察到类似的现象。

📻本期节目(反复)出现的音乐

* 真夜中のドア/Stay With Me - 松原美纪

🎉欢迎加入听友群

在各位听友不懈地敦促下,我们终于鼓起勇气开始运营听友群了,欢迎添加小助手(微信号:qingdaokuaima123),即“轻刀快马”全拼+123,加入听友群,和我们一起——

🎙见天地、见众生、见自己

你们的反馈对于我们无比重要,期待与你交流!

主播...

评价...

空空如也

小宇宙热门评论...

是Rainie呀

2个月前

上海

109

04:39 我之前在跟新入组的学弟初次接触中,也很疑惑并直言问他,“请问你是人机吗?为什么我说什么你都是嗯嗯好的”,但后来随着接触深入和熟悉,我发现他们还是很有自己的喜好/品味/兴趣/圈子的(非常z世代的特点),只是说,对待学长学姐/导师(这些更有距离感的人),似乎“人机感”是一种“生存策略”。

小行星7625

2个月前

北京

47

关于人机感的一点想法:总是被“这有啥用”的魔咒支配,一些“性价比低”的活动就慢慢没有回应了。为什么这么执着于“有用”呢:当一个解严格优于其他解的时候,没得到最优解就越发令人难以释怀了。我觉得是正是低容“错”的环境造成了创造性的缺失。(有个词叫“版本答案”,不知道准不准确)

aha_phoebe

2个月前

上海

42

其实现在很多时候的独处也只是自己一个人刷手机,没有真正的和自己相处,感官并没有打开。

独自去尼泊尔徒步那一周,只有晚上到客栈有信号刷手机,确实在徒步与美景之间体会到心流的美好,但在这之前需要一些时间适应和一些无所适从的情绪去面对。很多时候路上一个人都没有,只有我与这自然相交,与自然为伍。山风呼啸流水潺潺,远处山岭的线条是温和柔软的,天高云淡,日出在远山身后,隐约映出光亮,不知不觉走到中午晒的疲倦脚下也不再坚定,呆望着群山直至视线失焦,然当只是在走着的某个时候,转到山的另一面便总有一道风浪,从周身横扫而过,不期而至的山风,吹得心里一惊,那一刻感觉真好哇!

小猎豹

2个月前

湖北

27

03:01 说到课堂互动。上课直接提问没人给反应,要绕到线上去,然后学生在线上答。平时讲理论他们没什么兴趣,做了一个测试题盲盒页面给他们,兴趣来了……感觉就是师生面对面无法交流,但借助一个电子中介,一切就流畅了。

HD461355l

2个月前

辽宁

20

我不太赞成作者的观点,我觉得问题不在虚拟世界,而在于虚拟世界是新世界。新所以没有规矩,没有规矩所以易被伤害。所谓具身的儿童现实世界其实是一个打磨了很多次的学习用环境,其中伤害和损失被弱化了,所以儿童能用于学习。所谓的虚拟世界是一个比成人世界还要混乱的现实世界,把没有精神防御的儿童扔到这个以捕获注意力从而实现利益最大化的丛林商业环境中,不就是把羊送入虎口。如果虚拟世界的交互方式是精心设计过的,人群是筛选过的,其实可以用作学习人际关系。

付宇FoooYuuu

2个月前

上海

20

🎁欢迎大家在评论区留言互动,聊聊关于焦虑的一代、人机感、手机式童年的各种话题,或者是如何摆脱“手机大脑”、重获现实力量的经历。

我们将从参与留言互动的听友中抽取3位分别赠送《焦虑的一代》1本!

💃🏻感谢出品方「湛庐文化」的支持!如果大家对这本书感兴趣,可以买一本来读,除了书本身,还有一本4万字的导读小册子,很不错 https://3.cn/2f-lhKNT

是鳗鱼团

2个月前

广东

14

04:20 大学生听到这里轻轻跪下 真的觉得大学在高中化 老师喜欢我们去图书馆实验室带着 作为一名工科生 每天都是物理数学电路 甚至自己摄入课外知识比自己高三还少(

夏橙Cheng

2个月前

马来西亚

14

“人机感”,简直是我的嘴替了。我也发现现在都新一代在大学课堂上,确实是比较有这种感觉。我怎么调动气氛都用处不大,不过也可能是我水平有限。看了评论,有朋友解释为一种生存策略。我能接受这个解释。不过之前的,他们的学长学姐就要积极活力很多。年轻人的“人机感”,这种感觉我这几年感觉尤为明显。

wwwwwsosweet

2个月前

新疆

14

偶然间听到这一期 我收获蛮多 我这段时间一直在考虑一个问题 就是我这些年到底被什么困住了 导致我对自己 对外界没有实感 对所有的记忆停留在16.17年 那时候我才大一 小红书也开始盛行 我就下载看看玩玩 发现人与人的生活落差如此之大 比如查查有什么护肤品好用 都是给我推荐高逼格产品 那时候年纪也小 见识也短 便开始怀疑自己 也抱怨自己怎么和别人相比怎么这么差呢 开始把网络上的贫富差距带入了生活 也觉得周围人也觉得我穷 不配拥有一切 从此变得很自卑 成绩也一落千丈 最后勉勉强强读完书

听完这期 我发现自己被困的还有一个原因就是太少无人接触 沟通 如果多多接触他人 而不是沉迷于从虚拟网络中获得负能量 获得短小的眼界 也许一切都会不一样

感谢博主分享的这本书 简直拯救我 ✨

永远的小黑和妮妮

2个月前

上海

14

最近因为闲赋在家,刷手机的时间实在太多了 反而感到无聊。刷得没意思时选择拿起书,书看累了刷会儿手机,反而觉得两边都增色不少。最近在尝试所谓“清醒”地玩手机,我知道我是为了放松一下去玩手机,同时去体会自己什么时候感到无聊。

另外出去接触自然也体验很棒。在家附近的绿地散步时调动五感去观察植物的变化,城市背景音交织着鸟声和风吹树林声,找找树丛里是否有小野猫出没的痕迹。感受自己的身体被光照拂,脚底接触大地,当五感丰富之后手机的魅力也似乎消退不少(虽然过一会儿还是会抠抠小游戏哈哈)。

尹萌美

2个月前

北京

14

41:04 哇,听到我们节目的名字,感谢付宇老师的推荐🥹

HD364958t

2个月前

北京

13

04:01 感觉现在很多高校老师也是一样的,也在失去表达欲,研究自己的发展最佳路线,把表规则里规则都把握的很。。

盛盛_5t3c

2个月前

湖南

12

旅游这段感同身受,假期很少,为了不浪费,做很详细的攻略,努力在checklist上打钩,热闹但少有回味。前段时间去山西,专门去了黑神话悟空的古建,但是最后逛的更沉浸的反而是旅行末尾,在朋友老家小村子里的古庙,没有任何名气,听朋友讲过年节举办庙会的热闹和跟过去有什么变化,现场还有修复古建的作业现场,放松下来,也听得津津有味,被古朴乡情连接,是今年难得的心静时刻。

头头不是道

2个月前

广东

10

48:04 高三的时候借了今敏的自传,有段话对我的影响很深,具体的表述不记得了,大概的意思是虽然他很喜欢漫画但看太多漫画自己的想象力会被限制,反而文字能激发人的想象,因为没有具体的画面填充你的大脑。

飞行黄油面包

2个月前

北京

9

好有收获的一期,我身边也有消失的附近,每次拿起手机不知道干什么但是一转头,别人都拿着手机,那我也拿着手机吧……

好吃懒做的兔子

2个月前

安徽

7

都在规避责任,一旦有学生自由活动出了事,会有家长找到学校。学校不胜其扰,所以现在一刀切。

airmatrix

2个月前

上海

7

听得心里暖暖的,先从早睡早起开始吧

芥兰炒牛肉

2个月前

广东

6

53:05 科技的发展让你什么都拥有了,但最后其实什么也没拥有,亲身探索这个世界的欲望和行动力都在渐渐失去,但我庆幸自己能有坚持二十多年的兴趣爱好,每一年都能让我在这个圈子里发现新鲜的事物,每一年都有新的惊喜和体验,所以有兴趣爱好也是一件能支棱起自己逃离手机和焦虑的精神食粮。

喵ya

2个月前

上海

6

48:11 作为一个95前 我现在看纸质书的速度快到不行 感觉太浮躁。之前把自己拉回现实世界是在裸辞时参加了一次禅修活动,可能是比较早期,给我的感觉很好,是我重回线下一个非常好的体验。即使现在又回到了主业(线上为主的媒体运营中),我会一直珍藏每一次好玩的线下体验

角落里的玉米粒

2个月前

广东

5

44:21 “现实世界中不够吸引人们,导致人们走进虚拟世界里寻求慰藉”主播给出的回应是,我们来的更早的人,都有责任与能力令这个世界更好一点点。 不止青少年,进入虚拟世界的已经覆盖各年龄层,老一辈现在也很多是完全靠刷手机度日。

我也赞同,我们可以从自己作出改变,多去关注身边的人,多去注重倾听交流,同时大胆表达。已经有一段时间听不进播客 也很少留言。但今天重新开始听,我发现播客这个媒介它和视觉阅读的gzh与xhs相比,声音始终是更能共振的媒介。而且好播客节目是能给人带来一种思想疏通、与我息息相关的感受。

今天从书中判断是否抑郁或沉溺虚拟的问题里,我才知道,自己不是不够努力太散漫,而是深陷抑郁以及被碎片多巴胺所吸引。

稻荷树

2个月前

四川

5

确实感到很多人在面对现实的交流的时候会感到有些无所适从,但是在网上就非常活跃像是另外一个人

沉安

2个月前

江苏

5

31:58 我就是,一直待在安全基地里😭大学之前,除了上学就是补课,初一,初二还能自己骑自行车上下学,其他所有时间都是家长接送。高三抑郁症住院,之后抑郁,焦虑一直困扰着我。尤其是高考结束第二天想去妈妈单位,因为特殊时期没戴口罩,不能坐公交车,都不知道还有什么出行方式能到达😭外地旅游也都是和家长一起。唯一一次没有家长的出国旅游是跟学校研学。所以到大学,因为抑郁症成功被舍友排挤,交不到朋友。