时长:

110分钟

播放:

2,836

发布:

4个月前

简介...

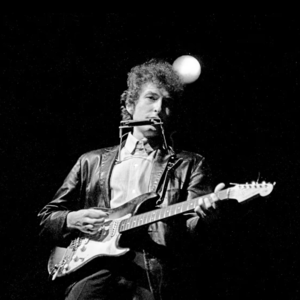

1965年7月25日,美国新港民谣音乐节的舞台上,一声电吉他的轰鸣撕裂了民谣的纯净乌托邦。当鲍勃·迪伦放下木吉他,插上电声设备,以《像一块滚石》向台下观众咆哮时,迎接他的不是掌声,而是愤怒的嘘声与“叛徒”的骂声。这场被称为“迪伦通电”的事件,不仅是音乐史的转折点,更是一场关于艺术纯粹性、文化身份与时代精神的激烈交锋。

通电事件不仅仅对迪伦自己意义重大,也折射出了整个美国音乐文化的变迁。因为迪伦的个人行为,民谣与摇滚走向了两条迥然不同的道路。民谣失去了它最重要的偶像,摇滚迎来了它自己的英雄。

当迪伦以摇滚乐挑衅传统,观众为何视其为对民谣精神的“背叛”?从格林威治村的吟游诗人到摇滚先驱,迪伦的转变究竟是商业妥协,还是对创作自由的终极追求?这场争议如何映射了1960年代美国社会的撕裂——从反战运动到青年反叛,从“老左”的理想主义到“新左”的激进变革?

《摇滚迷幻纪事》的第二期节目,我们将回顾60年前那场变革,看看鲍勃·迪伦是如何以一己之力改变世界。

嘉宾:

林晓筱

1985年生人,浙江大学比较文学与世界文学专业博士,文学译者,现为浙江传媒学院文学院教师。译有大卫·福斯特·华莱士《所谓好玩的事,我再也不做了》《弦理论》《永远在上》,大卫·利普斯基《尽管到最后,你还是成为你自己:与大卫·福斯特·华莱士的公路之旅》,帕梅拉·保罗《至少还有书》,以及艾拉·莱文、萨尔曼·拉什迪、雷蒙·格诺等人的作品,参与合译《格兰塔·英国最佳青年小说家》等。

豆瓣 @无人售票

黄哲成

有趣而无用的人做着有趣而无用的事

豆瓣 @hzcneo

《无名小辈》(詹姆斯·曼高德,2024)剧照

时间轴:

00:04:41 1965年新港音乐节“迪伦插电”事件回顾

00:13:23 《无名小辈》电影与现实的区别

00:17:39 新港音乐节的历史

00:20:32 新港音乐节与民谣复兴运动

00:29:17 迪伦早期的民谣音乐生涯

00:40:40 迪伦与当时民谣歌手的不同之处

00:45:35 1960年代的民谣主要的内容表达

00:55:52 观众不接受迪伦插电演奏摇滚的原因

00:59:02 二战之后美国民众对于艺术的态度

01:07:32 迪伦的音乐形象的变迁

01:17:05 迪伦转变的内在心理动机表达政治诉求

01:22:31 迪伦转变的内在心理动机

01:27:37 美国的“新左”和“老左”对于民谣的不同态度

01:38:03 迪伦通电事件对摇滚乐发展的影响

鲍勃迪伦前四张专辑封面形象对比

《Bob Dylan》(1962)左上

《TheFreewheelin' Bob Dylan 》(1963)右上

《The TimesThey Are a-Changin' 》(1964)左下

《Another Side of Bob Dylan》 (1964)右下

涉及作品:

书籍

霍华德•桑恩斯《沿着公路直行:鲍勃·迪伦传》

鲍勃·迪伦《编年史》

苏西·罗托洛《放任自流的时光》

琼·贝兹《钻石与铁锈》

凯文·J.H.德特马编《剑桥鲍勃·迪伦手册》

埃里克·方纳《美国史》

电影 纪录片

《无名小辈》(詹姆斯·曼高德,2024)

《没有方向的家》(马丁·斯科塞斯,2005)

《我不在那里》(托德·海因斯,2007)

《醉乡民谣》(伊桑·科恩 乔尔·科恩,2013)

《镜子的另一面:纽波特民歌艺术节》(Murray Lerner,2007)

本期使用音乐:

开场:Bob Dylan — Like aRolling Stone

中插:Bob Dylan — It's AllOver Now, Baby Blue

Bob Dylan — Mr.Tambourine Man

Chuck Berry — School Days

Joan Baez — Donna Donna

野孩子— 黄河谣

Bob Dylan / Joan Baez — Mama, YouBeen on My Mind

Bob Dylan — Girl fromthe North Country

Justin Timberlake / Carey Mulligan / Stark Sands — Five Hundred Miles

Bob Dylan — Blowin' inthe Wind

结尾:Bob Dylan — A HardRain's A-Gonna Fall

制作团队

监制:Peter Cat

统筹:黄哲成

策划:黄哲成

剪辑:黄哲成

编辑:黄哲成

通电事件不仅仅对迪伦自己意义重大,也折射出了整个美国音乐文化的变迁。因为迪伦的个人行为,民谣与摇滚走向了两条迥然不同的道路。民谣失去了它最重要的偶像,摇滚迎来了它自己的英雄。

当迪伦以摇滚乐挑衅传统,观众为何视其为对民谣精神的“背叛”?从格林威治村的吟游诗人到摇滚先驱,迪伦的转变究竟是商业妥协,还是对创作自由的终极追求?这场争议如何映射了1960年代美国社会的撕裂——从反战运动到青年反叛,从“老左”的理想主义到“新左”的激进变革?

《摇滚迷幻纪事》的第二期节目,我们将回顾60年前那场变革,看看鲍勃·迪伦是如何以一己之力改变世界。

嘉宾:

林晓筱

1985年生人,浙江大学比较文学与世界文学专业博士,文学译者,现为浙江传媒学院文学院教师。译有大卫·福斯特·华莱士《所谓好玩的事,我再也不做了》《弦理论》《永远在上》,大卫·利普斯基《尽管到最后,你还是成为你自己:与大卫·福斯特·华莱士的公路之旅》,帕梅拉·保罗《至少还有书》,以及艾拉·莱文、萨尔曼·拉什迪、雷蒙·格诺等人的作品,参与合译《格兰塔·英国最佳青年小说家》等。

豆瓣 @无人售票

黄哲成

有趣而无用的人做着有趣而无用的事

豆瓣 @hzcneo

《无名小辈》(詹姆斯·曼高德,2024)剧照

时间轴:

00:04:41 1965年新港音乐节“迪伦插电”事件回顾

00:13:23 《无名小辈》电影与现实的区别

00:17:39 新港音乐节的历史

00:20:32 新港音乐节与民谣复兴运动

00:29:17 迪伦早期的民谣音乐生涯

00:40:40 迪伦与当时民谣歌手的不同之处

00:45:35 1960年代的民谣主要的内容表达

00:55:52 观众不接受迪伦插电演奏摇滚的原因

00:59:02 二战之后美国民众对于艺术的态度

01:07:32 迪伦的音乐形象的变迁

01:17:05 迪伦转变的内在心理动机表达政治诉求

01:22:31 迪伦转变的内在心理动机

01:27:37 美国的“新左”和“老左”对于民谣的不同态度

01:38:03 迪伦通电事件对摇滚乐发展的影响

鲍勃迪伦前四张专辑封面形象对比

《Bob Dylan》(1962)左上

《TheFreewheelin' Bob Dylan 》(1963)右上

《The TimesThey Are a-Changin' 》(1964)左下

《Another Side of Bob Dylan》 (1964)右下

涉及作品:

书籍

霍华德•桑恩斯《沿着公路直行:鲍勃·迪伦传》

鲍勃·迪伦《编年史》

苏西·罗托洛《放任自流的时光》

琼·贝兹《钻石与铁锈》

凯文·J.H.德特马编《剑桥鲍勃·迪伦手册》

埃里克·方纳《美国史》

电影 纪录片

《无名小辈》(詹姆斯·曼高德,2024)

《没有方向的家》(马丁·斯科塞斯,2005)

《我不在那里》(托德·海因斯,2007)

《醉乡民谣》(伊桑·科恩 乔尔·科恩,2013)

《镜子的另一面:纽波特民歌艺术节》(Murray Lerner,2007)

本期使用音乐:

开场:Bob Dylan — Like aRolling Stone

中插:Bob Dylan — It's AllOver Now, Baby Blue

Bob Dylan — Mr.Tambourine Man

Chuck Berry — School Days

Joan Baez — Donna Donna

野孩子— 黄河谣

Bob Dylan / Joan Baez — Mama, YouBeen on My Mind

Bob Dylan — Girl fromthe North Country

Justin Timberlake / Carey Mulligan / Stark Sands — Five Hundred Miles

Bob Dylan — Blowin' inthe Wind

结尾:Bob Dylan — A HardRain's A-Gonna Fall

制作团队

监制:Peter Cat

统筹:黄哲成

策划:黄哲成

剪辑:黄哲成

编辑:黄哲成

评价...

空空如也

小宇宙热门评论...

清都山水郎XX

4个月前

未知

2

有摇滚的地方就有我!

陈胖胖

4个月前

安徽

2

来了来了

Dolores_rTIk

4个月前

山西

2

28:49 啊啊啊啊啊 昨天下午听了一下午Donna

陈胖胖

4个月前

安徽

2

亨廷顿那个是在麦克尤恩的《星期六》里有描写,哇!

Emma_HY

4个月前

江苏

2

放假前一天晚上收到新一期可不就是过大年了!!!

最悪世代

4个月前

未知

2

10:52 “事件是对于日常生活、常识规范乃至历史进程的一种打破,伴随着对于社会规范和知识系统的观念重构。”

——但汉松

HD695369n

4个月前

上海

1

讲得还不错

最悪世代

4个月前

未知

1

1:24:25 “倦于诞生者,忙着死去”——鲍勃·迪伦

一_xkVU

4个月前

法国

1

听到结尾林老师的表述,我一个迪伦的老粉在地铁上泣不成声。谢谢深焦,谢谢林老师黄老师。

昵称已存在-

4个月前

四川

1

林老师开讲了,电影看了三遍!想知道有没有了解美国摇滚或者民谣的书

可好玩了

3个月前

北京

1

林老师真的什么主题都能讲,还都讲得相当精彩。被摇滚系列第一期深深打动,本来对摇滚不感兴趣,现在开追。

呼叫汤姆上way

3个月前

美国

1

除了That he not busy being born is busy dying,我也喜欢他那句I was so much older then, but I am young than that now.我想一定得是有着前者的心境才能说出后者。谢谢林老师、黄老师,醍醐灌顶的一期播客。

大象72

3个月前

上海

0

支持单聊一集琼贝兹

Fred_yOb0

3个月前

北京

0

这个结尾大感动

藤原诗羽

3个月前

上海

0

1:44:36 这期结尾相当好,残酷的青春,孤独的个人,老去的和迷茫着新生的。

YIQI_

3个月前

日本

0

37:31 cue到小河竟如此丝滑

酸辣阿门

3个月前

浙江

0

1:26:21 marrrrrk

酸辣阿门

3个月前

浙江

0

1:37:56 另一个故事是不是该剪出来了

攻壳小鸡队

3个月前

北京

0

1:25:16 林师很存在主义了

攻壳小鸡队

3个月前

北京

0

话说安迪沃霍尔和迪伦好像也有关于一个女人的故事?factory girl

眼神不好全靠听

4个月前

美国

0

想知道林老师在浙大有哪些课呀!