时长:

32分钟

播放:

249

发布:

3年前

主播...

简介...

_______________________________________

嘿,你知道吗?

你的身边有这样一群人

他们,从不止步于当下,勇敢探索生活的可能

他们,以好奇心驱使人生,永远为快乐而冒险

他们,固执的追寻世上残酷熔炉中的片刻喜悦

[ 不止建筑 ] 想要放大他们的声音,被你我听到

我们正在分享始于建筑,却不止于建筑的故事

________________________________________

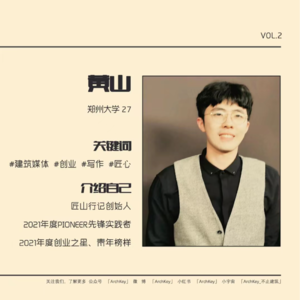

本期是不止建筑的第二期,嘉宾是来自郑州大学的黄山同学。

本期我们请到的黄山同学正在郑州大学读研,是建筑媒体「匠山行记」的创始人,依然热爱着建筑学。相信很多人会对他如何找到工作和生活、职业和热爱的平衡点非常好奇首先让黄山来介绍一下自己。

Hi大家好,我是果味的老同学,五年的本科室友。今天非常荣幸能够参与这次交流,这也是第一次我将匠山行记的经历在公众场合和大家进行分享。今天我会站在一个建筑学子的角度,聊聊我这三年来在建筑媒体领域的一些经历,一些心得。

Q1: 简单聊聊做公众号的经历

▷ 02:21

匠山行记的诞生跟我五年的本科学习,包括平时的一些生活是分不开的,它是在这样的过程中一点点拓展,最后得到的一个结果。要说这个公众号的源头,那应该是一开始主要的更新内容——建筑模型。出于自身的热爱,做模型是我本科学习中一直去坚持的一个事情,所以当时大五考完研,我就想着能够做一个和建筑模型相关的公众号。但最开始我的概念只有建筑,没有媒体二字。那个时候的想法也仅仅局限于做一个和模型相关的公众号,并没有了解建筑媒体是什么,而只是把它当做一种媒介。

其实一开始,这个公众号只是一个用来记录的工具,后面慢慢转化成了一个可以拓展视野的小天地。

大五的时候,考完研,我每天就用半天或者一天的时间写推文,一开始涨粉很慢很慢,短期看不到什么回报,在外人看起来这可能是一件很傻的事情。但就是因为一开始没有抱有很功利性的期待,而是兴趣驱使,才能长久的坚持下来,在后期收获一次次的惊喜。而现在,这件事不止是兴趣,也已经成为了一种习惯。果味的ArchKey和我的匠山行记,一个讲设计一个讲模型,两个号的故事就从一间小小的宿舍开始了。

Q2: 两年考研对自己的人生道路的转变

▷ 07:21

其实我的第一年考研是失败的。失败的原因也很明确,因为当时只是做出了一个随波逐流的选择,并没有对自己的未来有明确的规划,而是一个盲目的尝试,选择考研的学校也没有经过深思熟虑,只是因为其所在的城市就做了决定。

对我来说,考研第二年的选择非常关键,在得知第一年失败后的两三天时间里,我列出了很多可能性。是准备出国,或直接工作,还是说选择再考一次?是考原来的目标学校还是选择留在郑大本校还是换一所目标院校?在这个过程中和现在的导师有一些交流,最后决定第二年考本校。第一是因为这对于考研来说是相对保险的一个决定,第二点是我对郑州这个城市有一些依赖,觉得比较适合自己,第三点是希望能分出一些精力,好好发展匠山行记这个公众号。所以我在第二年的时间里,留出了一些时间去做公众号起步阶段的一些工作。

事实证明,当时这个决定对现在的我来说,基本上是改变了整条人生路线。我个人认为当时这个选择非常正确,相对来说是成功的。所以不是一定要考建筑老四校才是最好的选择,适合自己的才是最好的。理性的分析自己的未来想要做什么,想要在哪个城市发展,综合出一个性价比最高的结果才是最适合自己的。

其实每一次的失败,都是给予自己一次重新审视自己的机会。这样的机会非常重要,在审视的过程中可能会发现自己的另一些优势。如果只是抱有执念的钻牛角尖却不懂变通,可能最后的结果因为坚持成功了,但其实也给自己关了一道门,就是另一个可能性也被抹杀了。所以在做重大选择的时候,审视自己的同时,也要放下一些事情,包括一些执念、野心,一些别人对自己的看法。只有放下一些东西才能做出相应的决定,这是一段成长的经历。

Q3: 为什么选择建筑媒体

▷ 12:43

在做匠山行记的起步阶段,我在纸媒和新媒体都有过实习经历,在实习的过程中慢慢摸索建筑媒体在做什么,需要什么?现在的建筑行业的现状是什么?我还有没有机会?后面其实慢慢的发现了一些缺口,然后我就开始决定去做建筑媒体这个方向,这是毕业那会的事情了。那一年其实很忙,又要二战,又要在设计院实习,同时在线上有媒体实习,还要继续做公众号的一些事情。不过在这个忙碌的状态中,得到了一些思路,最后也坚定了自己做建筑媒体的想法。整个过程是慢慢摸索到自己最适合做的一个方向。

Q4: 公众号目前获得了哪些成绩

▷ 13:58

现在只是有一些小的成绩。比如说2020年建筑博览会,我们可以受邀去做一些主持的工作,当时是我和另一个媒体小伙伴两个人去做的主持,因为第一次接触一线的展览,其实还是收获蛮多。此外,还会有一些展览新闻类的受邀报道,包括去年安藤“挑战”和扎哈建筑事务所的作品展,都会邀请我们到现场,进行采编的工作。还有就是主办一些建筑类竞赛,我们自己做过一些建筑模型类的竞赛,关注度还是比较高的,阅读量也都会达到两三万的这样一篇推文。也会作为媒体支持单位,跟行业内一些竞赛有些合作。

其他在线上有一些活动,最大的一次活动是2020 年,当时疫情期间大家都在家,我们就做了一个 25 场的分享会。那个分享会是一个非常关键的节点,当时有 8000 多人报名,然后因为这个事还新买了手机,因为那个时候一个手机开始不够用了。而我最后也坚持做完了,也是一个很好的结果,其实挺不容易的。

除了这些具体的事件之外,还有一个关键的成绩就是我建立了一个编辑体系。因为我自身的学业比较忙碌,所以不可能再像之前一样全身心的 24 小时投入了。所以我建立了一个体系,现在希望能更多的对建筑媒体感兴趣的人,他们可以来到我这里去做一年的实习工作。实习的过程中我基本上是亲自带,如何编辑这些技术性的问题都是小事,更重要的是我们判断不同的内容,受众是什么样的,帮助他们打开眼界,学会如何去抓媒体的一些关键词或者是一些内容。这对他们之后如果想从事媒体类工作,可以很快上手,同时也为致力于媒体的同学们提供了一个机会。

Q5: 匠山行记想带给读者什么价值

▷ 17:14

我们每天最重要的事情是选题,这也是我们想做出和其他公众号不同的点。先选择后决定,而不是有东西就发。并且在原创的内容上,要基本读完其他号的同类文章,在丰富的阅读基础上做原创。这样的话,我们才能够给读者传递更有价值的信息,缩短他们的阅读时间,也就是更精准的命中人群,我想这就是匠山行记的核心价值。

Q6: 如何平衡创业和学业之间的关系

▷ 18:57

其实现在编辑体系建立起来了之后,相对来说已经游刃有余了,既不会耽误学业,同时也能去完成导师工作室的项目。然后现在公众号方面,我负责的是审核类的工作,身边也有几位一直一起奋斗的老人,从刚开始的小编辑不断成长为现在的大编辑,也帮了我很多。一般我选择上午一到两个小时,去完成每天公众号的相关工作。

Q7: 现在的自己是怎么一步步成长的

▷ 20:38

我在本科的时候,就是一个喜欢挑战的人。因为当时我们班有很多美术基础特别扎实的同学,但一开始我并没有很好的基础,所以在学习的过程中我就一直在挑战、在追赶同伴的脚步,在这个过程中形成了不断挑战自我的习惯。

另一方面,我会有意识的寻找自我。大二的时候接触到一个咖啡厅的课程设计,当时做咖啡厅的建筑模型时我就发现自己有一点点优势,在做模型方面。一旦找到自己这个优势,就会发现这其实是可以去发挥自己的一个能力。因此我选择了在建筑模型这个方面去挑战自我,并慢慢的把做模型形成了一个自己在建筑学院的标签,这也就直接影响了后面这个公众号的诞生。所以,如果是评价自己的话,我是在不断地挑战自我、寻找自我的时候,发现了一些适合自己的事情,后面一直坚持,发现会有一些惊喜。

Q8: 研究生毕业后的计划是什么

▷ 23:07

这件事从去年开始一直在思考,现在的打算是继续读博深造。一来是我不太想转行去考公或者地产,二来自己在写作上还是有一点优势,在学术上想有一些提高,所以想的是继续读博这条路。然后在读博期间可能也会去接触设计,或者考虑新媒体。我觉得未来有一些路是需要去拓展的,设计和新媒体现在是分不开的,所以我觉得可能是有机会的,想继续深造这条路。至于公众号这块,已经度过了最艰难的从0到1的初创阶段,接下来要走从1到100甚至到正无穷的过程。

Q9: 认为自己是成功的吗?如何定义成功

▷ 24:42

抛开其他因素不谈,只从事业这个角度去界定,我觉得有两类人都算成功。第一类是把自己的兴趣变成了工作,他先喜欢一个事情,然后同时成为他的工作,我觉得是成功的。第二类是他一开始并不是那么喜欢这项工作,但是后来他把工作变成了他的兴趣或者非常热爱的一件事情,也是成功的。我觉得这两种都是成功的,只是大家有时候在定义成功的时候,考虑的点可能会过于苛刻,但其实这两种情况都已经很不容易,能做到其中一点都已经很不容易了。其实做到这两点,就可以做到既热爱工作,又享受生活。

Q10: 认为自己最好的和需要提高的点

▷ 26:26

我觉得我是一个比较敢想敢做的人,并不是一个空想家,这是比较好的一个点,这也是为什么能有匠山行记的原因。需要提高的就是我觉得现在我自己还不够严谨,在做很多事情的时候还得去历练。但其实做公众号已经改掉了我很多毛病,我其实本科的时候是一个相当不严谨的人,喜欢含糊的解决问题,但后面慢慢发现,含糊的解决问题治标不治本,不是长久之计,所以还需要慢慢提高。

Q11: 给现在还在读本科的学弟学妹一些建议

▷ 27:25

我认为最主要的建议就是打开眼界,这个事很重要。这个也是我在现在的阶段回看之前,得到的最明显的一个想法。比如在本科做设计的时候,不要局限于自己的设计课或者局限于设计本身,可以去了解相关的建筑师的理念是什么,或者是当下建筑界正在发生什么,像一些大型建筑热点威尼斯双年展的主题是什么,历届的主题演变有哪些趋势等等。有这样一些眼界的打开之后,其实我们自己对于建筑学的判断,我觉得在低年级来说是一个很好的提高。那做媒体做编辑,其实就是这个帮助。

Q12: 关于人生的可能性·闲聊时刻

▷ 29:01

我们做「不止建筑」这个栏目的初衷,就是希望能找到更多的像你这样在建筑行业里面,但又不止于建筑行业的人。我们的人生,有机会拥有很开阔的眼界,从事各种各样有趣的事情,能把生活活得非常精彩。「不止建筑」希望把你们的这些经历,成功的也好,失败的也好,都分享给大家,让大家能够看到大学更多的可能性,不仅仅是考研这一条路。

现在看着很多大一大二的同学都已经开始准备考研,如果说是真正的特别热爱这个专业,那无可厚非,但事实是很多人只是被大环境所影响,在焦虑下从众的盲目决定。这种想法和决定可能会整个影响你的大学生涯,甚至最后什么都没有得到。回顾以前,我认为到我人生到现在的这个阶段,大学的五年是最精彩、可能性最大的五年。

虽然在这五年,可能会长时间处于迷茫期,但我觉得我们每个人都要珍惜这样一段迷茫期,因为只有人在迷茫的时候,才有可能去寻找到更多的出路。如果说一个人都没有迷茫过的话,那他的人生可能也很难精彩。

大学本身就是一个给予很多可能性的平台,我们关注很多方面的事情,并在从中发现自己未来的发展方向。如果因为执念而局限到某件事情里面,其实跟大学的初衷是违背的。我们都要在正确的时间做正确的事情,借助大学的平台,多接触,多琢磨,再选择。

好的,那我们第二期的不止建筑黄山专访就到此为止,感谢各位关注和收听~

建筑不止于建筑,生活不止是活着。

希望每个人都能找到自己的道路。

加入嘉宾的交流社群,无论你是想要了解建筑模型,媒体创业,还是想要和我们的嘉宾聊聊你的想法,都可以进群交流哦~

入群请扫码;

如二维码失效,请关注公众号"Archkey"后台回复"黄山"

入群与黄山一起,聊聊媒体与创业

很高兴能让你们听到我的故事~欢迎找我聊天!欢迎关注我的公众号「匠山行记」~

栏目策划:苏娜、D²

本期主持:果味、苏娜

音频剪辑、制作:D²

内容编辑、排版:许鑫

校对审核:诗诗、果味

图片来源:黄山

嘿,你知道吗?

你的身边有这样一群人

他们,从不止步于当下,勇敢探索生活的可能

他们,以好奇心驱使人生,永远为快乐而冒险

他们,固执的追寻世上残酷熔炉中的片刻喜悦

[ 不止建筑 ] 想要放大他们的声音,被你我听到

我们正在分享始于建筑,却不止于建筑的故事

________________________________________

本期是不止建筑的第二期,嘉宾是来自郑州大学的黄山同学。

本期我们请到的黄山同学正在郑州大学读研,是建筑媒体「匠山行记」的创始人,依然热爱着建筑学。相信很多人会对他如何找到工作和生活、职业和热爱的平衡点非常好奇首先让黄山来介绍一下自己。

Hi大家好,我是果味的老同学,五年的本科室友。今天非常荣幸能够参与这次交流,这也是第一次我将匠山行记的经历在公众场合和大家进行分享。今天我会站在一个建筑学子的角度,聊聊我这三年来在建筑媒体领域的一些经历,一些心得。

Q1: 简单聊聊做公众号的经历

▷ 02:21

匠山行记的诞生跟我五年的本科学习,包括平时的一些生活是分不开的,它是在这样的过程中一点点拓展,最后得到的一个结果。要说这个公众号的源头,那应该是一开始主要的更新内容——建筑模型。出于自身的热爱,做模型是我本科学习中一直去坚持的一个事情,所以当时大五考完研,我就想着能够做一个和建筑模型相关的公众号。但最开始我的概念只有建筑,没有媒体二字。那个时候的想法也仅仅局限于做一个和模型相关的公众号,并没有了解建筑媒体是什么,而只是把它当做一种媒介。

其实一开始,这个公众号只是一个用来记录的工具,后面慢慢转化成了一个可以拓展视野的小天地。

大五的时候,考完研,我每天就用半天或者一天的时间写推文,一开始涨粉很慢很慢,短期看不到什么回报,在外人看起来这可能是一件很傻的事情。但就是因为一开始没有抱有很功利性的期待,而是兴趣驱使,才能长久的坚持下来,在后期收获一次次的惊喜。而现在,这件事不止是兴趣,也已经成为了一种习惯。果味的ArchKey和我的匠山行记,一个讲设计一个讲模型,两个号的故事就从一间小小的宿舍开始了。

Q2: 两年考研对自己的人生道路的转变

▷ 07:21

其实我的第一年考研是失败的。失败的原因也很明确,因为当时只是做出了一个随波逐流的选择,并没有对自己的未来有明确的规划,而是一个盲目的尝试,选择考研的学校也没有经过深思熟虑,只是因为其所在的城市就做了决定。

对我来说,考研第二年的选择非常关键,在得知第一年失败后的两三天时间里,我列出了很多可能性。是准备出国,或直接工作,还是说选择再考一次?是考原来的目标学校还是选择留在郑大本校还是换一所目标院校?在这个过程中和现在的导师有一些交流,最后决定第二年考本校。第一是因为这对于考研来说是相对保险的一个决定,第二点是我对郑州这个城市有一些依赖,觉得比较适合自己,第三点是希望能分出一些精力,好好发展匠山行记这个公众号。所以我在第二年的时间里,留出了一些时间去做公众号起步阶段的一些工作。

事实证明,当时这个决定对现在的我来说,基本上是改变了整条人生路线。我个人认为当时这个选择非常正确,相对来说是成功的。所以不是一定要考建筑老四校才是最好的选择,适合自己的才是最好的。理性的分析自己的未来想要做什么,想要在哪个城市发展,综合出一个性价比最高的结果才是最适合自己的。

其实每一次的失败,都是给予自己一次重新审视自己的机会。这样的机会非常重要,在审视的过程中可能会发现自己的另一些优势。如果只是抱有执念的钻牛角尖却不懂变通,可能最后的结果因为坚持成功了,但其实也给自己关了一道门,就是另一个可能性也被抹杀了。所以在做重大选择的时候,审视自己的同时,也要放下一些事情,包括一些执念、野心,一些别人对自己的看法。只有放下一些东西才能做出相应的决定,这是一段成长的经历。

Q3: 为什么选择建筑媒体

▷ 12:43

在做匠山行记的起步阶段,我在纸媒和新媒体都有过实习经历,在实习的过程中慢慢摸索建筑媒体在做什么,需要什么?现在的建筑行业的现状是什么?我还有没有机会?后面其实慢慢的发现了一些缺口,然后我就开始决定去做建筑媒体这个方向,这是毕业那会的事情了。那一年其实很忙,又要二战,又要在设计院实习,同时在线上有媒体实习,还要继续做公众号的一些事情。不过在这个忙碌的状态中,得到了一些思路,最后也坚定了自己做建筑媒体的想法。整个过程是慢慢摸索到自己最适合做的一个方向。

Q4: 公众号目前获得了哪些成绩

▷ 13:58

现在只是有一些小的成绩。比如说2020年建筑博览会,我们可以受邀去做一些主持的工作,当时是我和另一个媒体小伙伴两个人去做的主持,因为第一次接触一线的展览,其实还是收获蛮多。此外,还会有一些展览新闻类的受邀报道,包括去年安藤“挑战”和扎哈建筑事务所的作品展,都会邀请我们到现场,进行采编的工作。还有就是主办一些建筑类竞赛,我们自己做过一些建筑模型类的竞赛,关注度还是比较高的,阅读量也都会达到两三万的这样一篇推文。也会作为媒体支持单位,跟行业内一些竞赛有些合作。

其他在线上有一些活动,最大的一次活动是2020 年,当时疫情期间大家都在家,我们就做了一个 25 场的分享会。那个分享会是一个非常关键的节点,当时有 8000 多人报名,然后因为这个事还新买了手机,因为那个时候一个手机开始不够用了。而我最后也坚持做完了,也是一个很好的结果,其实挺不容易的。

除了这些具体的事件之外,还有一个关键的成绩就是我建立了一个编辑体系。因为我自身的学业比较忙碌,所以不可能再像之前一样全身心的 24 小时投入了。所以我建立了一个体系,现在希望能更多的对建筑媒体感兴趣的人,他们可以来到我这里去做一年的实习工作。实习的过程中我基本上是亲自带,如何编辑这些技术性的问题都是小事,更重要的是我们判断不同的内容,受众是什么样的,帮助他们打开眼界,学会如何去抓媒体的一些关键词或者是一些内容。这对他们之后如果想从事媒体类工作,可以很快上手,同时也为致力于媒体的同学们提供了一个机会。

Q5: 匠山行记想带给读者什么价值

▷ 17:14

我们每天最重要的事情是选题,这也是我们想做出和其他公众号不同的点。先选择后决定,而不是有东西就发。并且在原创的内容上,要基本读完其他号的同类文章,在丰富的阅读基础上做原创。这样的话,我们才能够给读者传递更有价值的信息,缩短他们的阅读时间,也就是更精准的命中人群,我想这就是匠山行记的核心价值。

Q6: 如何平衡创业和学业之间的关系

▷ 18:57

其实现在编辑体系建立起来了之后,相对来说已经游刃有余了,既不会耽误学业,同时也能去完成导师工作室的项目。然后现在公众号方面,我负责的是审核类的工作,身边也有几位一直一起奋斗的老人,从刚开始的小编辑不断成长为现在的大编辑,也帮了我很多。一般我选择上午一到两个小时,去完成每天公众号的相关工作。

Q7: 现在的自己是怎么一步步成长的

▷ 20:38

我在本科的时候,就是一个喜欢挑战的人。因为当时我们班有很多美术基础特别扎实的同学,但一开始我并没有很好的基础,所以在学习的过程中我就一直在挑战、在追赶同伴的脚步,在这个过程中形成了不断挑战自我的习惯。

另一方面,我会有意识的寻找自我。大二的时候接触到一个咖啡厅的课程设计,当时做咖啡厅的建筑模型时我就发现自己有一点点优势,在做模型方面。一旦找到自己这个优势,就会发现这其实是可以去发挥自己的一个能力。因此我选择了在建筑模型这个方面去挑战自我,并慢慢的把做模型形成了一个自己在建筑学院的标签,这也就直接影响了后面这个公众号的诞生。所以,如果是评价自己的话,我是在不断地挑战自我、寻找自我的时候,发现了一些适合自己的事情,后面一直坚持,发现会有一些惊喜。

Q8: 研究生毕业后的计划是什么

▷ 23:07

这件事从去年开始一直在思考,现在的打算是继续读博深造。一来是我不太想转行去考公或者地产,二来自己在写作上还是有一点优势,在学术上想有一些提高,所以想的是继续读博这条路。然后在读博期间可能也会去接触设计,或者考虑新媒体。我觉得未来有一些路是需要去拓展的,设计和新媒体现在是分不开的,所以我觉得可能是有机会的,想继续深造这条路。至于公众号这块,已经度过了最艰难的从0到1的初创阶段,接下来要走从1到100甚至到正无穷的过程。

Q9: 认为自己是成功的吗?如何定义成功

▷ 24:42

抛开其他因素不谈,只从事业这个角度去界定,我觉得有两类人都算成功。第一类是把自己的兴趣变成了工作,他先喜欢一个事情,然后同时成为他的工作,我觉得是成功的。第二类是他一开始并不是那么喜欢这项工作,但是后来他把工作变成了他的兴趣或者非常热爱的一件事情,也是成功的。我觉得这两种都是成功的,只是大家有时候在定义成功的时候,考虑的点可能会过于苛刻,但其实这两种情况都已经很不容易,能做到其中一点都已经很不容易了。其实做到这两点,就可以做到既热爱工作,又享受生活。

Q10: 认为自己最好的和需要提高的点

▷ 26:26

我觉得我是一个比较敢想敢做的人,并不是一个空想家,这是比较好的一个点,这也是为什么能有匠山行记的原因。需要提高的就是我觉得现在我自己还不够严谨,在做很多事情的时候还得去历练。但其实做公众号已经改掉了我很多毛病,我其实本科的时候是一个相当不严谨的人,喜欢含糊的解决问题,但后面慢慢发现,含糊的解决问题治标不治本,不是长久之计,所以还需要慢慢提高。

Q11: 给现在还在读本科的学弟学妹一些建议

▷ 27:25

我认为最主要的建议就是打开眼界,这个事很重要。这个也是我在现在的阶段回看之前,得到的最明显的一个想法。比如在本科做设计的时候,不要局限于自己的设计课或者局限于设计本身,可以去了解相关的建筑师的理念是什么,或者是当下建筑界正在发生什么,像一些大型建筑热点威尼斯双年展的主题是什么,历届的主题演变有哪些趋势等等。有这样一些眼界的打开之后,其实我们自己对于建筑学的判断,我觉得在低年级来说是一个很好的提高。那做媒体做编辑,其实就是这个帮助。

Q12: 关于人生的可能性·闲聊时刻

▷ 29:01

我们做「不止建筑」这个栏目的初衷,就是希望能找到更多的像你这样在建筑行业里面,但又不止于建筑行业的人。我们的人生,有机会拥有很开阔的眼界,从事各种各样有趣的事情,能把生活活得非常精彩。「不止建筑」希望把你们的这些经历,成功的也好,失败的也好,都分享给大家,让大家能够看到大学更多的可能性,不仅仅是考研这一条路。

现在看着很多大一大二的同学都已经开始准备考研,如果说是真正的特别热爱这个专业,那无可厚非,但事实是很多人只是被大环境所影响,在焦虑下从众的盲目决定。这种想法和决定可能会整个影响你的大学生涯,甚至最后什么都没有得到。回顾以前,我认为到我人生到现在的这个阶段,大学的五年是最精彩、可能性最大的五年。

虽然在这五年,可能会长时间处于迷茫期,但我觉得我们每个人都要珍惜这样一段迷茫期,因为只有人在迷茫的时候,才有可能去寻找到更多的出路。如果说一个人都没有迷茫过的话,那他的人生可能也很难精彩。

大学本身就是一个给予很多可能性的平台,我们关注很多方面的事情,并在从中发现自己未来的发展方向。如果因为执念而局限到某件事情里面,其实跟大学的初衷是违背的。我们都要在正确的时间做正确的事情,借助大学的平台,多接触,多琢磨,再选择。

好的,那我们第二期的不止建筑黄山专访就到此为止,感谢各位关注和收听~

建筑不止于建筑,生活不止是活着。

希望每个人都能找到自己的道路。

加入嘉宾的交流社群,无论你是想要了解建筑模型,媒体创业,还是想要和我们的嘉宾聊聊你的想法,都可以进群交流哦~

入群请扫码;

如二维码失效,请关注公众号"Archkey"后台回复"黄山"

入群与黄山一起,聊聊媒体与创业

很高兴能让你们听到我的故事~欢迎找我聊天!欢迎关注我的公众号「匠山行记」~

栏目策划:苏娜、D²

本期主持:果味、苏娜

音频剪辑、制作:D²

内容编辑、排版:许鑫

校对审核:诗诗、果味

图片来源:黄山

评价...

空空如也

小宇宙热门评论...

陈羽昂

3年前

1

感谢,建筑从业者不容易啊