时长:

49分钟

播放:

1,003

发布:

1年前

简介...

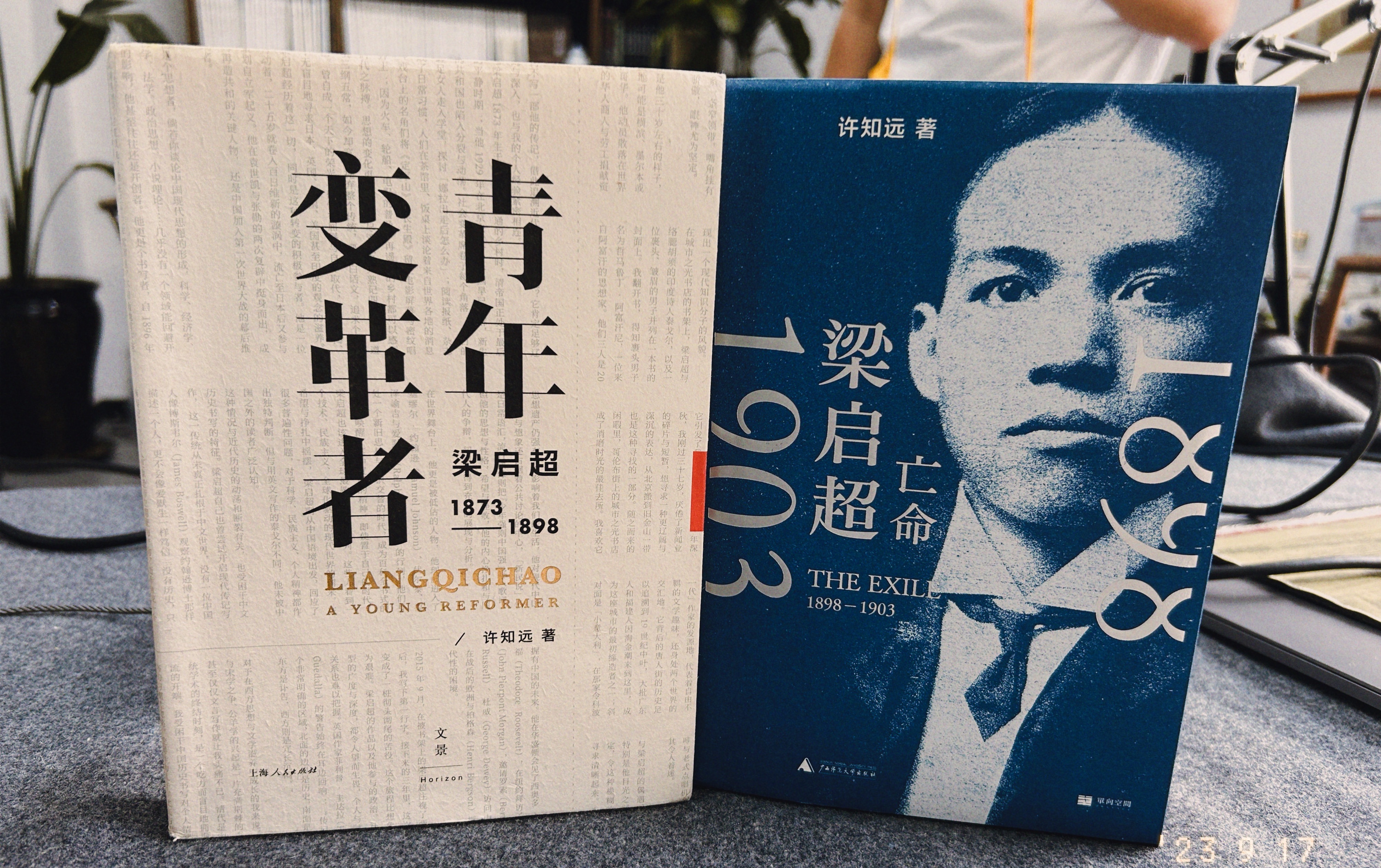

当许知远开始落笔写作梁启超的传记时,可能还未确切意识到这本书会成为一场奥德赛式的发现和创作。

2015年9月,写下这部传记第一卷的第一行。

2023年8月,第二卷《梁启超:亡命(1898—1903)》出版,原先计划的三卷本改为五卷本。

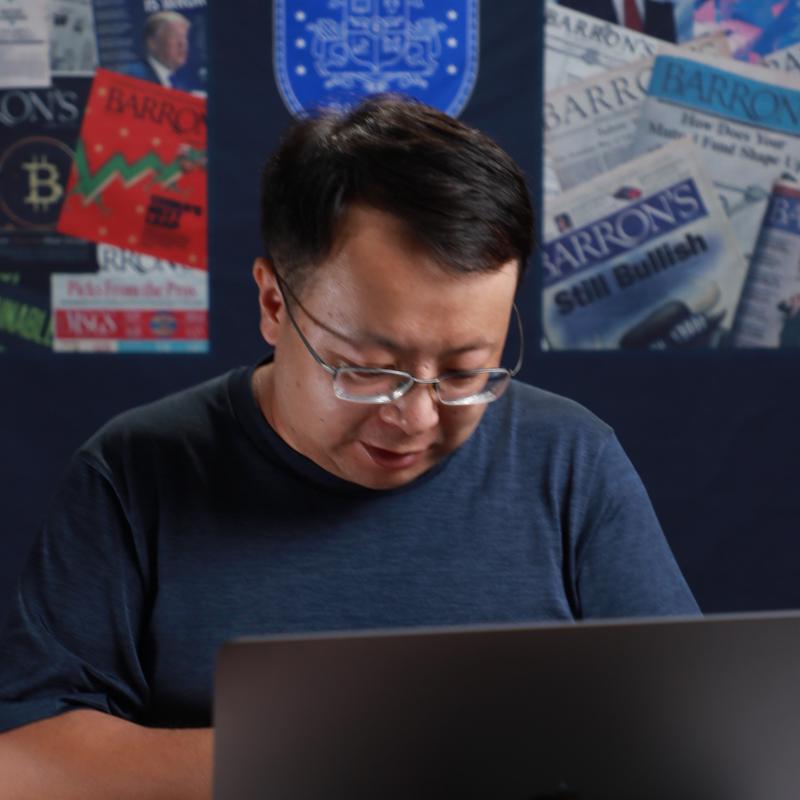

仅仅这两卷书长大八年的时间跨度,就足以让人心生感慨。这些时间里,他继续做《十三邀》,开书店,参与各种文化项目;整个世界也经历了难以置信的事故和变化。

而对写作这本书的珍视,我们能从他过往的言行中感受到。

那么这本书究竟怎么样?作为非历史专业的普通读者,我们从自己的阅读体验聊了聊。

【时间轴】

00:05:52 学术书、传记与研究的区别

00:14:16 一本书怎样才算是学术著作?

00:18:56 《梁启超》这本书的实际定位

00:27:55 说说我们内心期待的那本书

00:35:46 模糊的历史用什么去言说

00:43:34 脑洞大开:为什么不用枪手写?

00:47:05 业内评价:这本书的设计和装帧

【本期音乐】

Road to Moscow

【本期主播】

剑锋、寒芽、野尘

【本期剪辑】

剪辑/后期:野尘

评价...

空空如也

小宇宙热门评论...

yak_shaving

1年前

西班牙

2

22:11 他自己说更多是受了国外传记文学影响(因为这种通过人物传记呈现历史切面的作品在国内很少),如 Robert Skidelsky

西风吹吹

1年前

上海

1

在苗师傅的访谈里面,许知远说原来准备写三本,但是发现要写五本,就觉得这套书是不是太散了?

MC43

1年前

山东

1

当几位主播开始讨论写这书有什么用的时候,我就知道你们跟许知远不是一类人,理想主义者做事不需要你们考虑的那么多理由

Maxime_DIe0

1年前

日本

1

几位主播讲得太对了。其实许知远最主要的问题就是,一个好的小说,电影,纪录片,一个好的艺术创作都是需要聚焦的,摄像头需要一个焦点,不然就糊了,就四不像了。这个焦点就是创作者的“文心”“诗眼”,代表了创作者的主观性。一篇学术著作也是,说清一个主要问题就可以了。 导演拍一个人进了屋,一会拍下地毯,一会拍下窗户,一会拍下电灯,说自己想描绘下屋子里的情绪,其实挺二的… 说的狠一点,他自己都不知道自己想干嘛,只想这样写,这样拍,就跟别人做的不一样。 如果创作不聚焦,就是个四不像。想不清这一点,他永远不会是个作家,只是个出过书,想出名的….

寒芽

1年前

北京

0

这回我们“斗胆”进行了一次独立、复杂的文学批评(书评)!😂 希望我们大家都能保持阅读,保持思考,保持创作。

古林客

10个月前

北京

0

诚恳的批评和质疑是创作者最需要的

yak_shaving

1年前

西班牙

0

21:29 感觉有点过度解读了😂